Sus orígenes

En el año 1880, Nicolás Miloslavich, funda una fábrica de licores con el nombre de “La Argentina”-en agradecimiento a la tierra que lo había acogido- en la esquina de las calles Galarza y América (hoy 14 de julio) local que en la actualidad es ocupado por “Radio Mecano”, produciendo diversas bebidas y aperitivos con hierbas de la región, industria que no le era desconocida, por provenir de una zona en que la industria licorera era muy importante

Nicolás Miloslavich en el año 1899 crea un aperitivo que primeramente denominará “Aperitivo Argentino” y a partir del 7 de mayo de 1907 pasa a denominarse “Gran Aperitivo Argentino” realizado en base a conocidas hierbas de la flora entrerriana, entre las que se encontraban la yerba del lucero o lusera (Pluchea Sauveolens) marcela, arazá, además angélica, quina, miní, centaura etc, siendo aprobada su fórmula por la oficina de química de la provincia por certificado Nº 24.931 serie “A”, declarándolo apto para el consumo, puro, con soda o con agua según se desee .El aperitivo estimula el apetito y tonifica el estómago

El aperitivo se comercializó posteriormente con el nombre de “Paisano” pero como en su composición, predominaba la hierba lusera, llevó a su creador a cambiarle de nombre por el de “Lucera” (sic) a partir del 13 de marzo de 1909, modificándose posteriormente la grafía por ”Lusera” siendo registrada la marca bajo el Nº 21.952, en base al análisis químico realizado por el Dr. Luis Eugenio Grianta, residente en Buenos Aires en ése entonces, quién con el correr de los años perfeccionará la fórmula original, sin perder su esencia.

El aperitivo tuvo amplia aceptación, circulando primeramente entre un reducido grupo, pero al poco tiempo el círculo se fue ampliando, surgiendo la idea de encarar su producción en forma industrial.

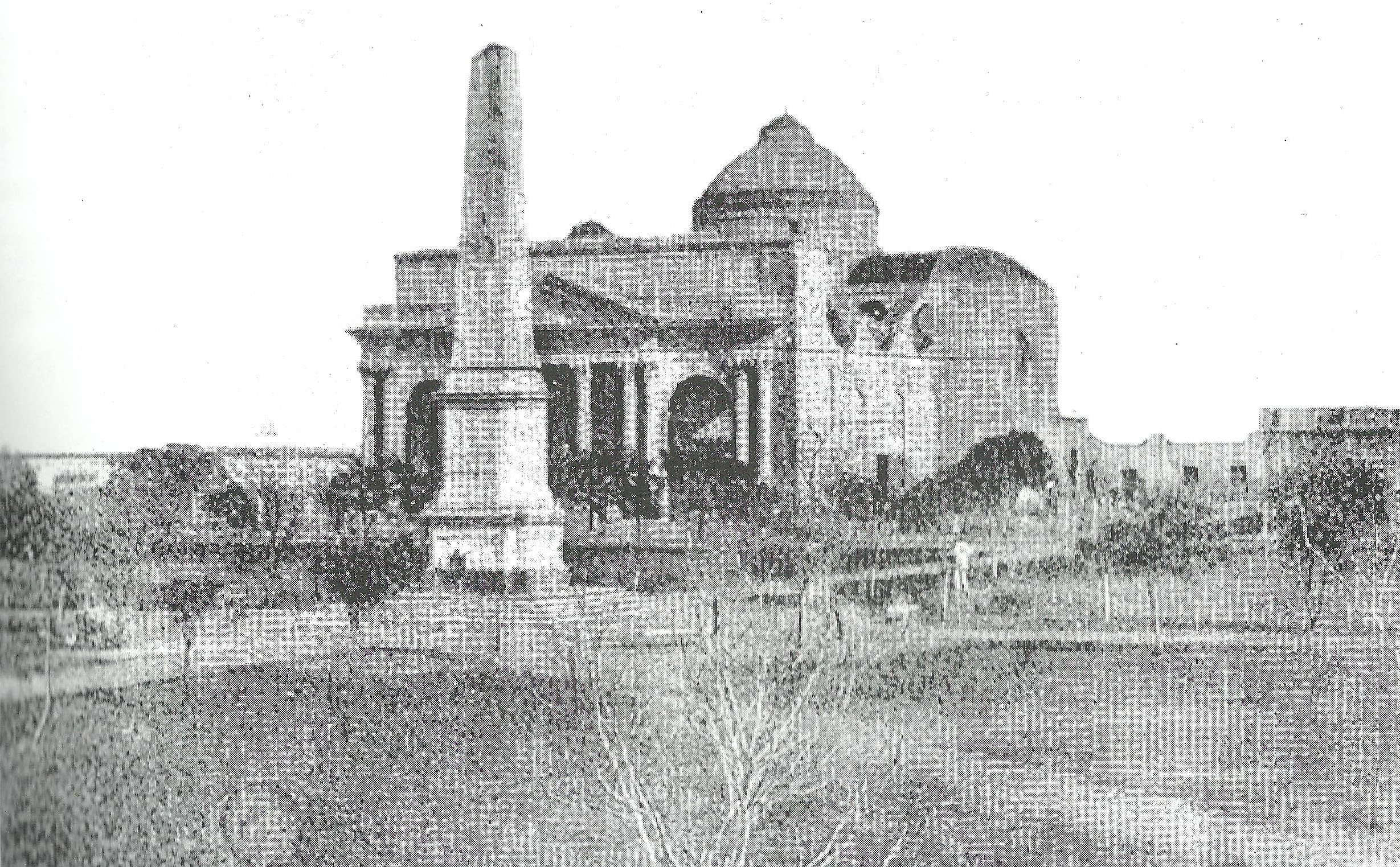

En una asamblea popular, realizada el 12 de octubre de 1913, en los salones del Centro Comercial de Concepción del Uruguay, que en ésas circunstancias funcionaba en la planta alta del teatro 1º de Mayo, se constituye la empresa “Sociedad Anónima Lusera Compañía Limitada” con un capital inicial de $ 250.000.

Al quedar constituida la sociedad, Nicolás Miloslavich cede a la misma, los derechos de propiedad que tenía sobre la fórmula del “Aperitivo Lusera”, pasando a ser uno de los principales accionistas y manteniendo a su cargo la dirección técnica de la fabricación del aperitivo.-

La Sociedad Anónima Lusera Compañía Limitada, fue reconocida como tal por el gobierno de la provincia de Entre Ríos el 23 de diciembre de 1913.

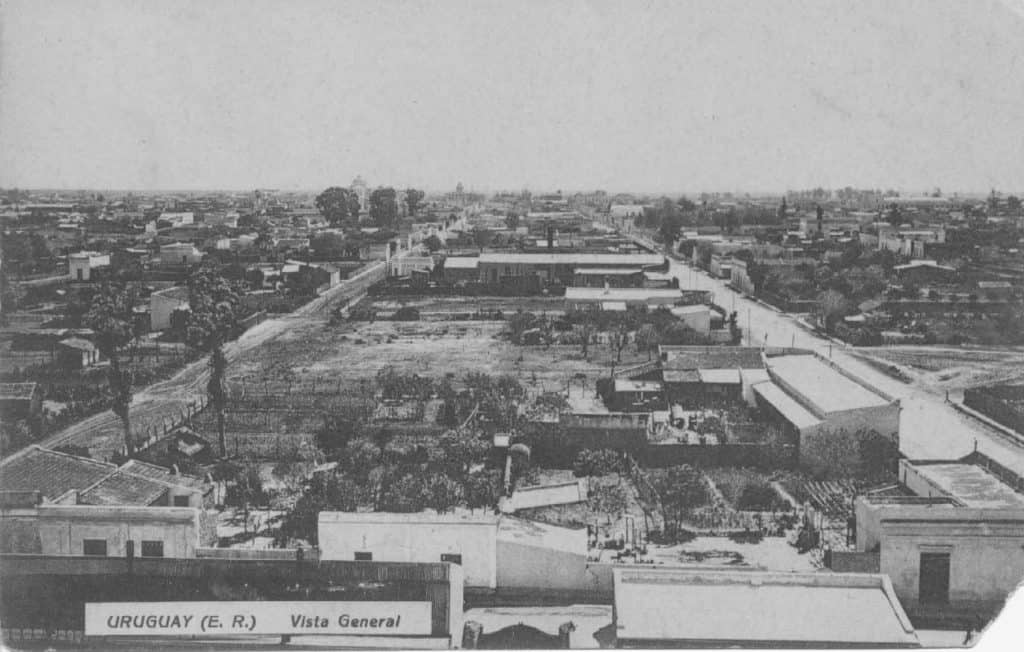

La aceptación del “Aperitivo Lusera” por parte del público, llevan a el directorio, entre una de las primeras medidas que toman, a buscar un terreno adecuado para levantar el edificio de la fábrica dado que las antiguas instalaciones de “La Argentina” de la esquina de Galarza y América (14 de julio) habían quedado chicas y no había posibilidad de ampliaciones futuras.

Al fallecer el 18 de Octubre de 1932, en Buenos Aires, asume la conducción de la empresa familiar su hijo Rodolfo (padre de la distinguida historiadora Uruguayense Doña María del Carmen Miloslavich de Álvarez) continuando la tradición licorera de su padre, de quién hereda la fórmula de un nuevo aperitivo el que perfecciona realizado en base a la yerba silvestre “marcela” el que es puesto en venta al público en febrero de 1936, bajo el nombre de “Aperitivo Argentino Marcela”.

Al año siguiente, la empresa incorpora a su línea de productos la yerba mate “Marcela” la que para promover sus ventas en los avisos en los periódicos locales y radio CW-35 “Radio Paysandú (ROU) anunciando “premios en efectivo” dentro de los paquetes, como órdenes por relojes, baterías de cocina, ceniceros, mates y bombillas etc.

Al tradicional aperitivo “Marcela”, con el correr del tiempo la empresa incorpora otros productos -dentro de la línea de licorería- como “Amargo Cambá”, diversos tipos de cañas como “Palanca” y el champaña popular “Veranol” etc. siendo la elaboración de estos productos en forma manual, lo que limitaba su producción a apenas 200 a 300 cajones por mes.

Nace SIBSAYA SA

Para el año 1946, las instalaciones de calle Galarza y 14 de Julio, fueron quedando “chicas” no existiendo posibilidades de ampliarlas, lo que lleva a su propietario y director Rodolfo Miloslavich a buscar nuevas alternativas comerciales.

En el mes de Enero del año siguiente, junto a un destacado grupo de convecinos entre los cuales se encontraban Daniel Tramontín, Efraín Ahumada, Ricardo Stilman, Arón Gamarnik, Salomón Liberman constituyen la Sociedad Anónima SIBSAYA (Sociedad Industrial de Bebidas sin Alcohol, Alcohólicas y Anexos) con un capital inicial superior a los $ 150.000 m/m

Su primer directorio estaba formado por: Presidente: Efraín Ahumada; Vice-Presidente: Daniel Tramontín; Secretario: Rodolfo Miloslavich; Vocales: Salomón Liberman, Malcon J.L. Smith, Ricardo Stilman y Arón Gamarnik; Directores Suplentes: Ernesto García Arroyo y Jorge Fabani; Síndico: Manuel Abramovich y Síndico Suplente: Juan P. Scatena

El objetivo de la nueva empresa uruguayense era ampliar la industria licorera del Rodolfo Miloslavich, principalmente en sus acreditados productos “Aperitivo Marcela” y “Veranol” (Champaña Popular).

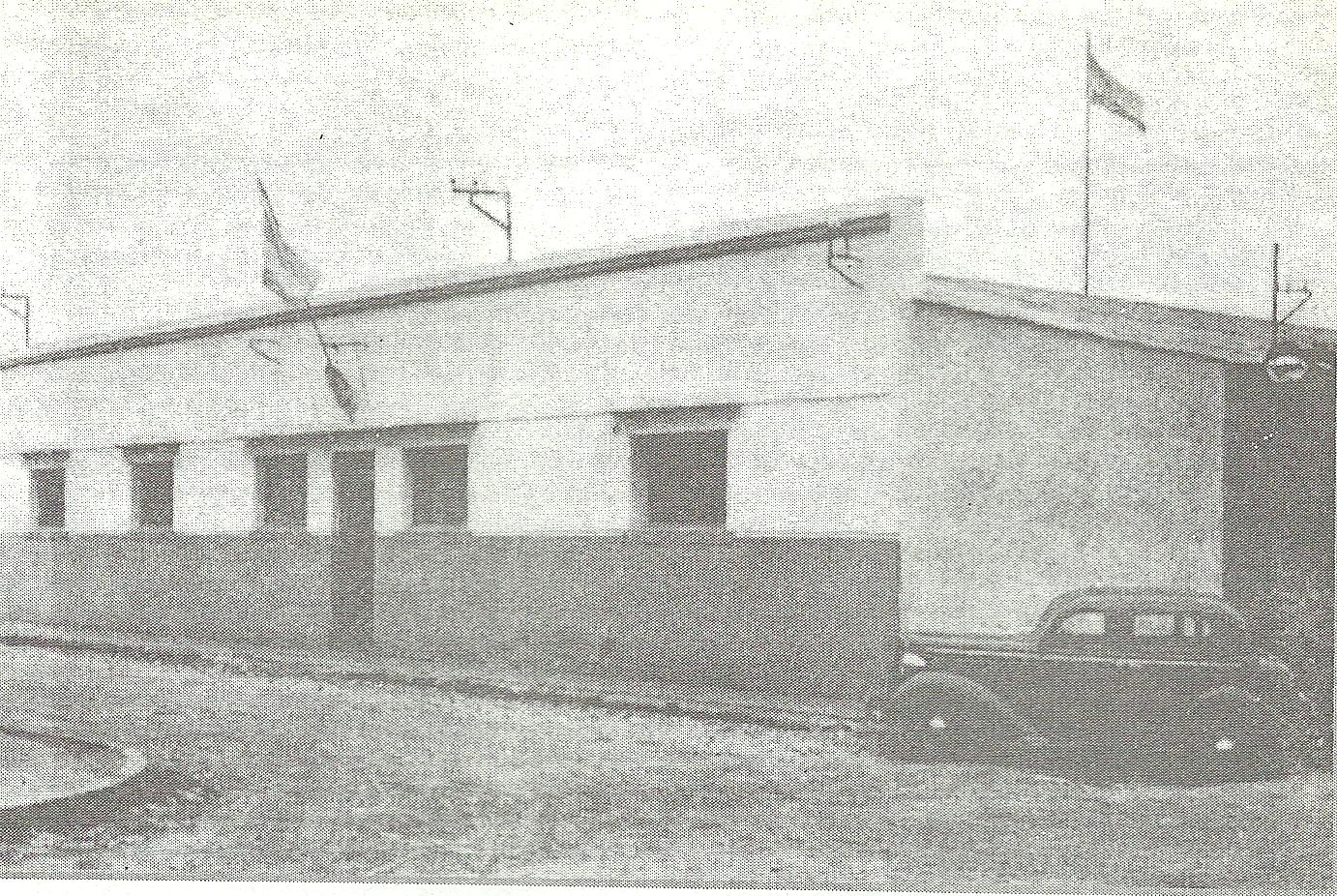

Para la instalación de la nueva planta licorera, la sociedad adquiere el antiguo edificio de la ex fábrica de caramelos “La Productora”, de D Antonio Cladera, construido alrededor del año 1915 ubicada sobre el Bulevar Yrigoyen Nº 1499, entre las calles Isaías Torres, Ruíz Moreno y vías del ferrocarril.

Refaccionado el edificio, y adecuado para la planta de elaboración y embotellado de los productos de “La Marcela”, como se la conocía a la empresa en la jerga popular, inicia sus actividades en franco crecimiento, pasando de producir de 300 cajones mensuales en su etapa inicial a 600 cajones diarios, en base a la incorporación de una moderna línea de embotellado y al esfuerzo tesonero y responsabilidad de sus directivos, empleados y obreros, lo que le permitió ir imponiendo sus productos, no sólo el ámbito local sino que también en el provincial y nacional.

La apertura de nuevos mercados y necesidades propias de una empresa en expansión, dio lugar a la diversificación de sus productos, incorporando una planta fraccionadora de alcohol medicinal, siendo en ésas circunstancias la única de la provincia de Entre Ríos.

En sus instalaciones, se fraccionó el conocido vino “Peñaflor”, siendo además la empresa distribuidora exclusiva de la cervecería “Bieckert”, e incorporó a partir del año 1959 el “Aperitivo Argentino Arazá”, lo que motivó el incremento de la dotación de su personal llenando un importante aspecto socio-económico de la ciudad.

Este producto a partir del año 1961, pasó a ser producido y comercializado por la firma local de Norberto Aramberry y Butaro S.A bajo el nombre de “Aperitivo Entrerriano Arazá” teniendo además a su cargo la distribución exclusiva de “Naranjakola” y agua tónica “Indian Tonic Shangay”.

Esta empresa tuvo poco duración dado que fue primeramente vendida en el año 1963 y liquida judicialmente en el año 1967.

Nueva generación:

Los pioneros de SIBSAYA por ley de la vida dejaron este mundo, entre ellos Manuel Abramovich que al fallecer dejó “la posta” a la nueva generación, en la persona de su hijo Raúl Abramovich quién condujo el timón de la empresa con manos firme.

La nueva dirección, llevó la sociedad a su mayor desarrollo incorporando nuevas y modernas instalaciones, adquiriendo terrenos lindantes -hacia el oeste- llegando a tener una superficie de alrededor de 6000 m2 cubiertos, donde se construyen nuevos depósitos del tipo “parabólicos”.

A sus conocidos productos aperitivo “Marcela”, “Caña Palanca” y ”Amargo Cambá” se incorporan nuevos, como el aperitivo “Americano Marcela”, ”Caña Quemada Marcela” y jugos de frutas de bajas calorías de pomelo-naranja y limón.

Se incorpora a la fábrica, una planta fraccionadora de conocidos vinos, entre ellos, “Cabo de Plata”, “Cabo de Marfil”, “Campo Daguampa” y “SIBSAYA”.

En el mes de Agosto del año 1966, a su línea de sus productos tradicionales, la fábrica en plena expansión incorpora el jugo de pomelo “Veranol”, licor “Rossolis”, grapa “Palanca” y una línea de vinos comunes y fines, entre ellos “Ciudad Real” en tinto, rosado y blanco

Estos productos obtuvieron importantes premios en las exposiciones nacionales e internacionales en que participaron, destacando su calidad, diversas publicaciones especializadas.

A la empresa SIBSAYA SA no escapa el constante apoyo a la comunidad en todos los aspectos sociales y culturales brindando su ayuda solidaria. En el año 1973, auspiciado por la empresa en un conocido local bailable de la época, actúa el reconocido cantor popular Roberto Goyeneche.

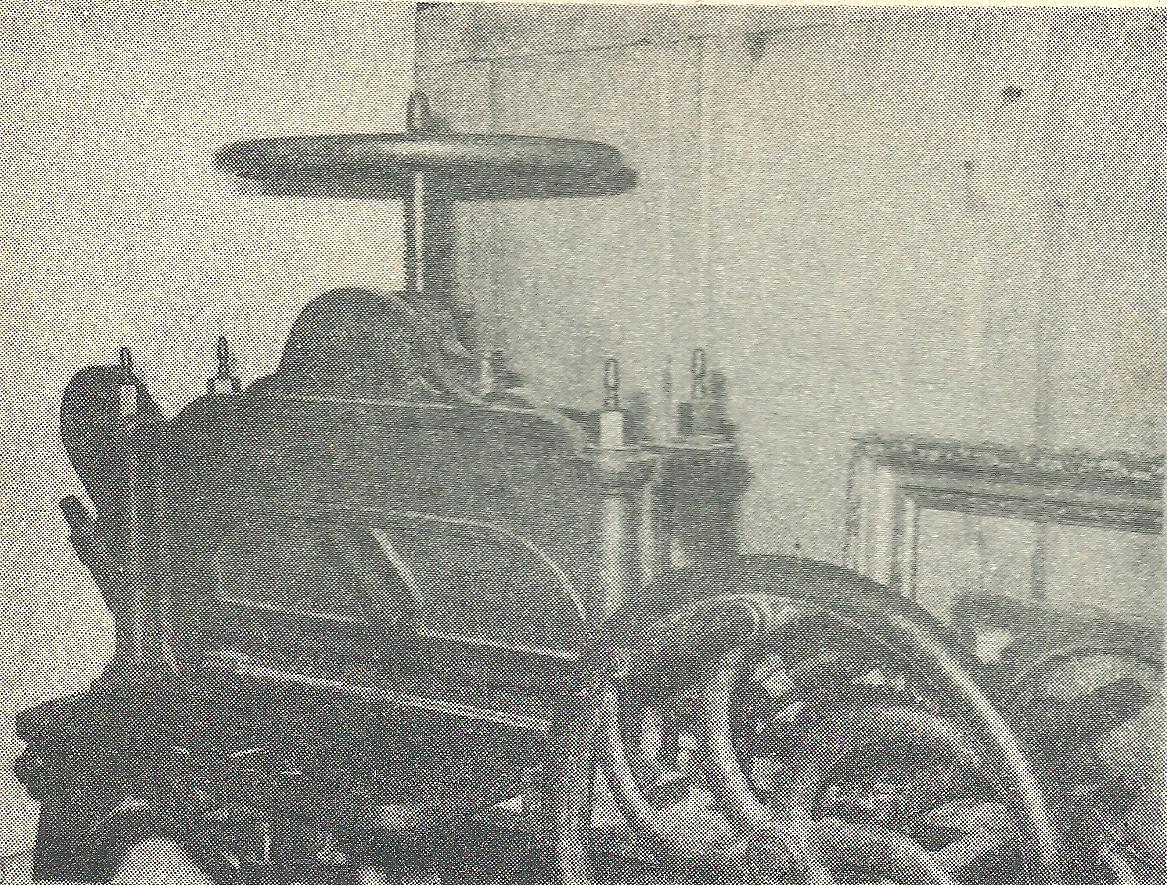

Para el aumento de la producción, de los distintos productos elaborados por la Empresa SIBSAYA SA, en el mes de Mayo de 1976 se incorpora una moderna máquina lavadora y embotelladora de botellas marca “Valmarco”, con un rendimiento de 9600 botellas por hora.

La antigua máquina lavadora y embotelladora, fue desmantelada y montada en la subsidiaria establecida en la Ciudad de Corrientes -Avenida Maipú Nº 337- para atender las necesidades del litoral norte, fraccionando en la misma la popular caña “Palanca” y jugos de naranja y pomelo y además depósito de sus diversos productos de su elaboración, permitiendo con ello una mejor atención de los numerosos clientes de la zona.

En Diciembre de 1983, la empresa lanza al mercado, un nuevo producto, denominado “Americano Marcela”, el que rápidamente fue aceptado por el público por sus cualidades, alcanzando su producción importantes guarismos, pasando a ser “la estrella de la empresa” el que fuera presentado en diversos eventos licoreros internacionales, obteniendo importantes premios a sus cualidades.

El incremento de la demanda de los productos de SIBSAYA SA y la incorporación de nuevos, como el caso del “Americano”, llevó a la dirección a realizar importantes reformas edilicias y la construcción de nuevos depósitos, como también la adquisición de una nueva máquina de lavado automático de botellas, que fuera adquirida en la ciudad de Resistencia (Chaco) con un capacidad operativa de 20.000 botellas por hora, doblando la capacidad de la que tenía en servicios con anterioridad la empresa la que es vendida a una empresa de una provincia vecina.

El incendio

En las primeras horas de la tarde del lunes 15 de Mayo de 1989 se originó un pavoroso incendio en el sector destinado a la elaboración de licores, contiguo a las oficinas administrativas, siendo combatido por los Cuerpos de Bomberos de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Colón, Villa Elisa y Rosario del Tala,

El incendio se habría producido, al tomar contacto gases desprendido de una cañería de alcohol que tomó contacto con un cortocircuito, propagándose rápidamente, ocasionando pérdidas millonarias

Recuperación y exportaciones

Como el ave fénix que resurgiera de las cenizas, el siniestro no desalentó a los directivos de la firma SIBSAYA SA, que de inmediato encararon la reparación de los daños producidos, entrando nuevamente en producción a los pocos días.

Como reconocimiento a la alta calidad de los productos elaborados por SIBSAYA SA en el mes de Agosto de 1989 el Comité de Selección del XII Trofeo Internacional de alimentación y bebidas que concede la editorial OFICE, otorgaron a la empresa el máximo trofeo en éste rubro.

En el mes de Enero de 1991, SIBSAYA SA realiza la primera exportación de 1500 cajas de sus productos “Amargo Cambá”, “Americano Marcela”, “Granadina Marcela”, “Amargo Serrano” y “Amargo Marcela” a la ciudad de Paysandú (República Oriental del Uruguay.

La “media hermana” de “Marcela”, nuestra querida y siempre recordada “Lusera” que había entrado en una situación económica crítica, en el mes de Febrero de 1992, es puesta en venta siendo subastada por un conocido martillero local siendo adquirida por la empresa SIBSAYA SA comprendiendo la compra, terrenos, edificios, máquinas y patentes de sus productos.

El ocaso

En la década de 1990, la industria licorera había entrado en una etapa comercial y económica difícil que había arrastrado a “Lusera SA” absorbida por SIBSAYA SA que tampoco era ajena a los inconvenientes del mercado, pese a los esfuerzos de su Director-Gerente Raúl Abramovich de sobrellevar la situación, capeando el temporal por todos los medios, dado que se corría el riesgo de desaparecer del mercado, estos fueron estériles.

Para fines del año 1994, la situación se hizo insostenible, debiendo ser vendida a la Empresa Licorera SABA, productora del conocido vermut “Gancia”, con asiento en la provincia de San Juan, cerrando sus puertas definitivamente el 28 de Noviembre de ése año, quedando cesantes treinta y dos obreros, los que fueron previamente indemnizados, sin contar los jornaleros, fleteros, viajantes etc.

La planta industrial, (máquinas, pipas de almacenamiento, etc.) fue desmantelada, utilizándose sus amplios galpones para “depósito” de la nueva firma propietaria.

Su antiguo edificio, hoy es propiedad de una conocida empresa comercial dedicada al ramo de materiales de la construcción.

Edición: Civetta, María Virginia y Ratto, Carlos Ignacio. Texto extraído de: Rousseaux, Andrés, “Gloria y ocaso de la “Marcela”” del libro “Concepción del Uruguay, edificios con historia”, Tomo III