Luigi Lombardi

La historia de Luigi, se encuadra dentro de las de, seguramente, miles de los inmigrantes que vinieron a nuestro país corridos por la condiciones de vida que imperaban el Europa a principios del S. XX

Luigi Lombardi había nacido el 13 de abril de 1901 en Borgo A. Mozzano, provincia de Lucca, en Italia, era hijo de Giovanni Lombardi y de María Groppi, que tuvieron 13 hijos, entre ellos Luigi. En ese pequeño poblado se casa con Ester Grazziani, con la que tiene un hijo, Gino, siendo éste el único de sus tres hijos nacido en Italia.

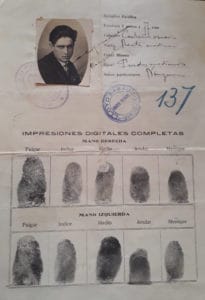

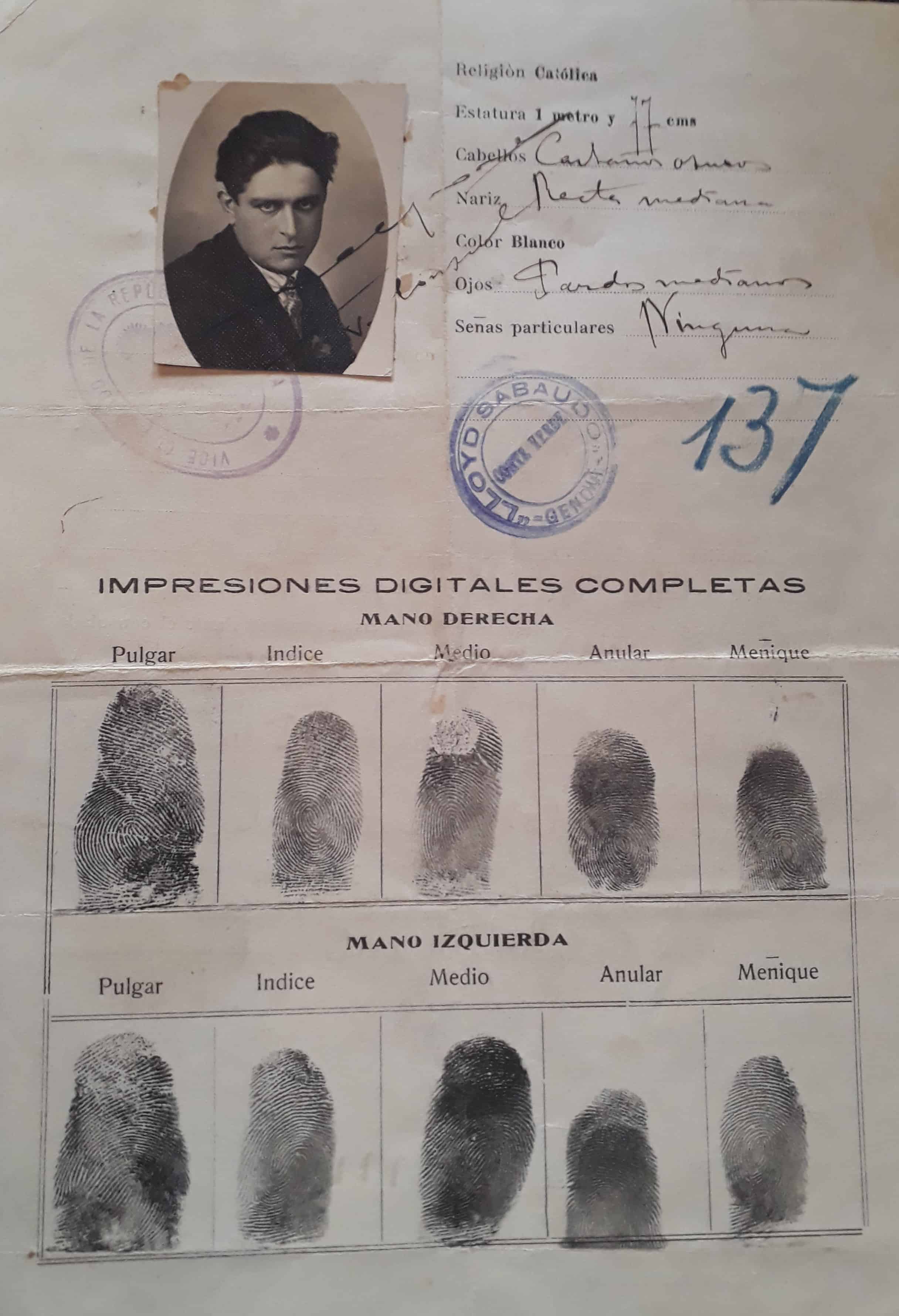

Entre 1920 y 1921, Luigi realiza el servicio militar en el Regimiento de Artillería Pesante, según lo acredita la constancia emitida el 23 de febrero de 1921, y, luego de probar suerte, se decide a emprender el viaje hacia América. Siendo si hijo muy pequeño, de tan solo 9 meses y medio, Luigi que solo contaba con 24 años emprende el viaje en barco a nuestro país, en busca de un mejor pasar, para mantener a la familia que estaba formando.

El 10 de julio de 1924, Luigi se embarca solo hacia nuestro país en el puerto de Génova y realiza el viaje a bordo del Princesa Mafalda, arribando al puerto de Buenos Aires, el 29 de Julio de ese mismo año. Su esposa, María Ester, había quedado en Italia con su pequeño hijo, Gino, esperando su vuelta.

Un tío, al que recordó toda su vida, le había prestado 500 liras para que iniciara una nueva etapa en su vida, seguramente con una perspectiva mejor a la que hubiera tenido en su país.

El 3 de agosto, a pocos días de su llegada a Buenos Aires y ya encuentra trabajo en una quinta ubicada en la zona de Villa Devoto que abastecía con frutas y verduras; estos vegetales eran llevados al zoológico de Buenos Aires para alimentar a los animales. El traslado se realizaba en una carreta y antes de llegar al destino pasaban por una panadería y recogían pan, que completaba la dieta de los habitantes del zoológico.

Trabajaba a destajo, ya que debía ahorrar para devolver las liras que le había prestado su tío y también juntar dinero para traer a su esposa e hijo, que lo esperaban en la lejana Italia. Tal es así que cuando hacia el reparto de los productos de la granja, apartaba una manzana y un pan que le servían para desayunar.

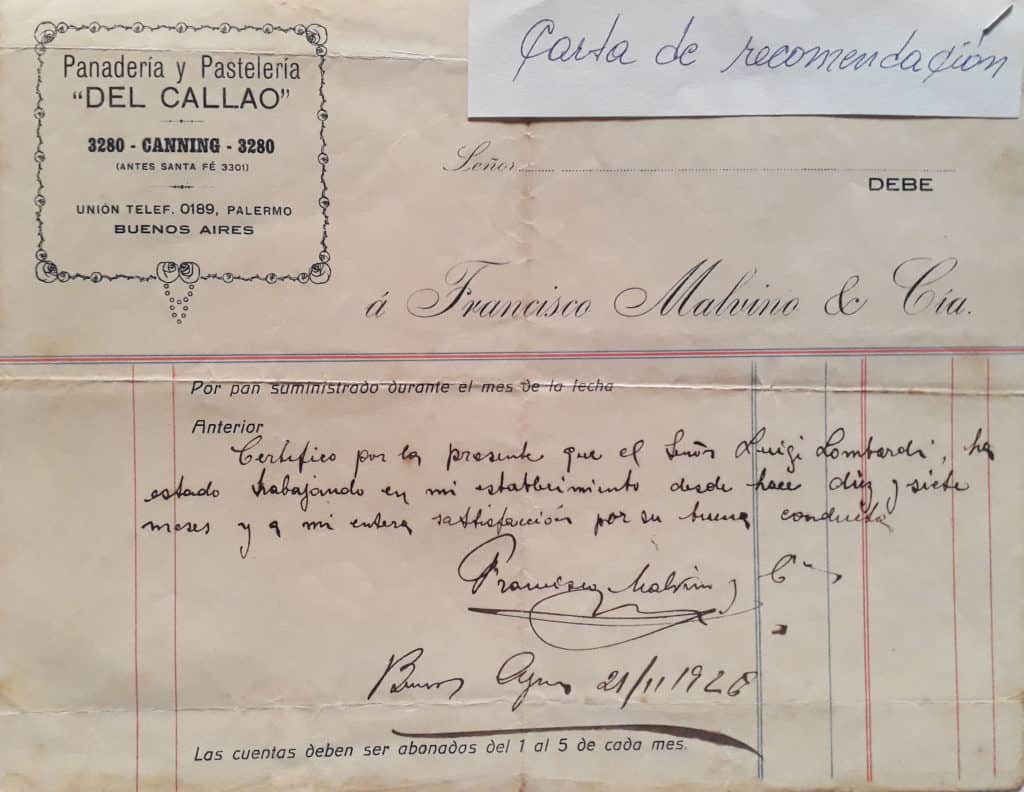

Más tarde trabajo en una aceitera y en una panadería por las noches, la panadería y pastelería “Del Callao, propiedad de un connacional, Francisco Malvino, ubicada en el barrio Palermo, en la calle Canning 3280. Es aquí, dónde en el tiempo que llevaba el leudado de la masa y la fabricación del pan, en ese tiempo “muerto” donde aprende a hablar bien nuestro idioma, a tomar mates amargos y jugar al truco. Para cumplir con esos trabajos, debe abandonar su primer empleo, en la quinta de Villa Devoto.

Cuatro largos años trabajando intensamente y ahorrando lo más que podía, por ejemplo, era normal que descansar en el tranvía, en el trayecto entre los dos trabajos, hacen que pueda viajar a Italia y traer a su esposa y su hijito. Ya reunida, la familia se traslada de nuevo a Argentina en el barco “Conte Verde”, que parte del puerto de Génova el 22 de julio de 1928.

Su esposa, Ester no se adaptaba al Buenos Aires de entonces y deciden buscar un nuevo destino, en esa búsqueda, leen en un diario que en una estancia en Entre Ríos necesitaban un matrimonio con una hija. No reunían esa condición, ya que su hijo era varón, pero igual Luigi alienta a su esposa a que se presente.

Es así, que llegan a trabajar a la Estancia de Cipriano de Urquiza, ubicada en Bella Vista. Años después, debe trasladarse a la localidad de Herrera y luego, entra a trabajar en la estancia “Salgor” de Francisco Sáenz Valiente, nieto del general Urquiza, con quien construye una amistad que durará hasta el final de sus días. En esta estancia se desempeñará como “Una especia de encargado” hasta el año 1937. Según nos refiera su hija, el nombre de “Salgor” viene del sobrenombre que tenía Francisco Sáenz Valiente, “Salchicha” y de su esposa, apodada “Gorda”.

Su excelente foja de servicios se ve reflejada en sendas cartas de recomendación que sus ex empleadores le hacen llegar, y que se adjuntan a este artículo.

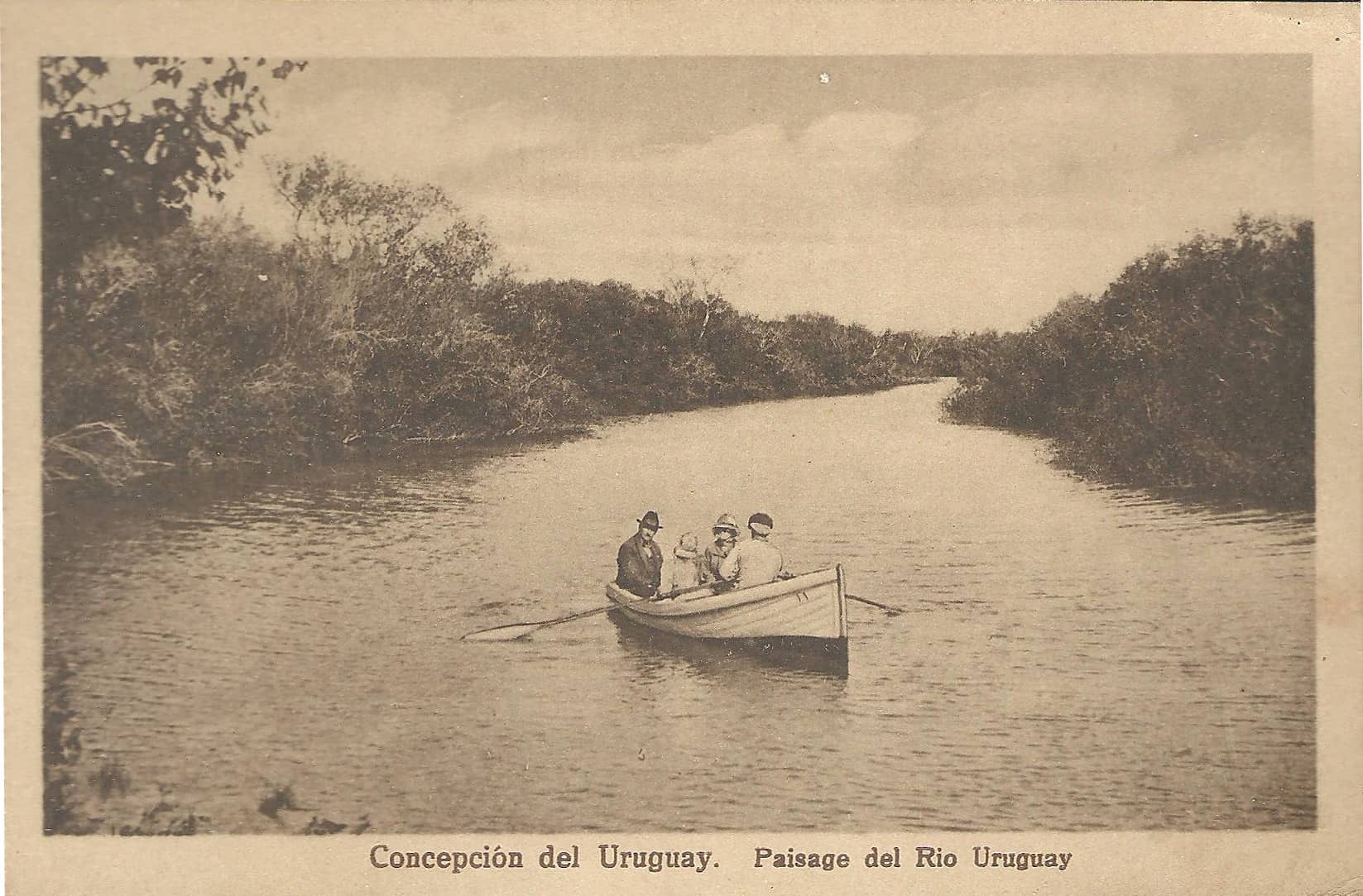

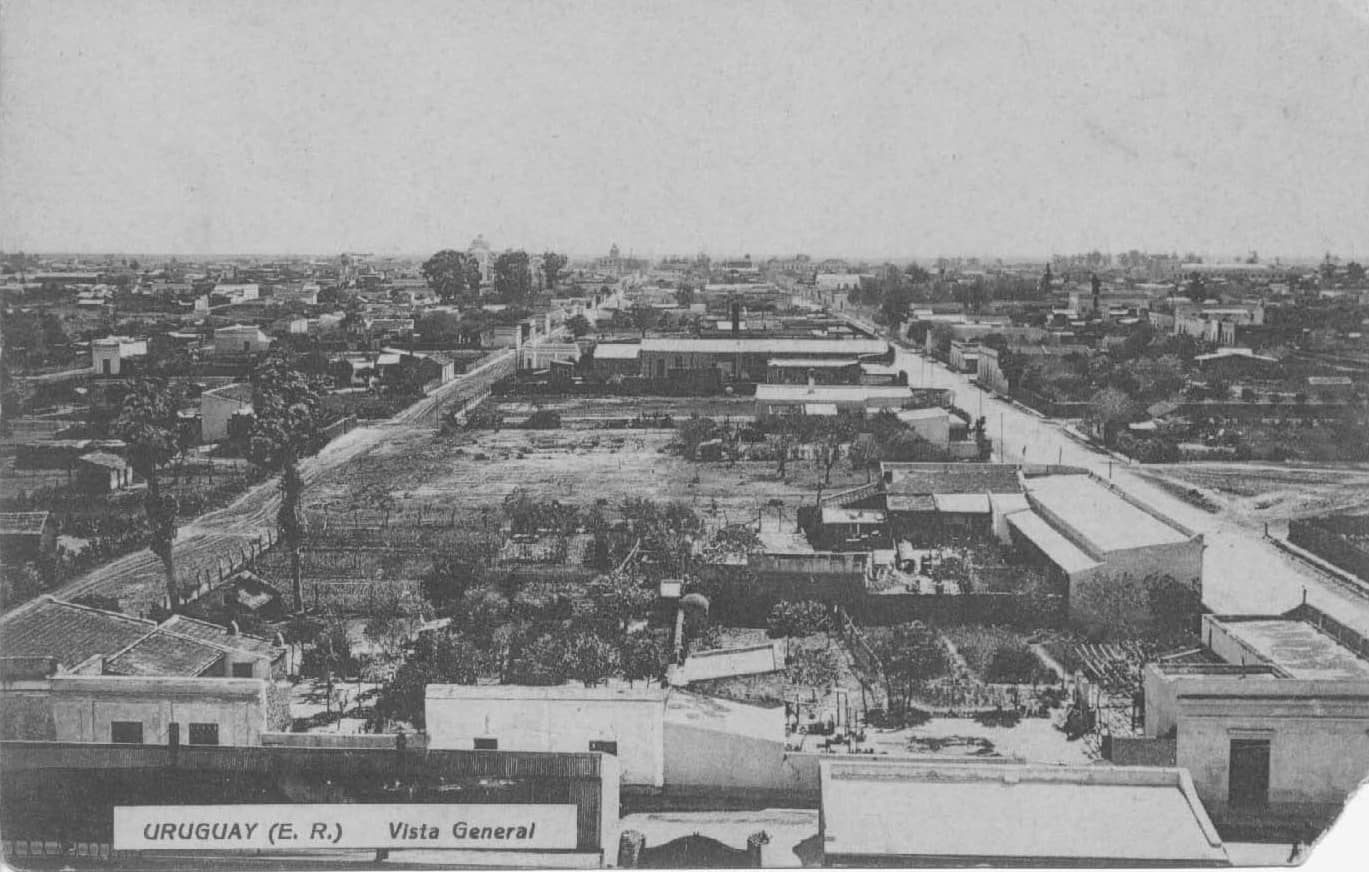

El almacén “El sol sale para todos”

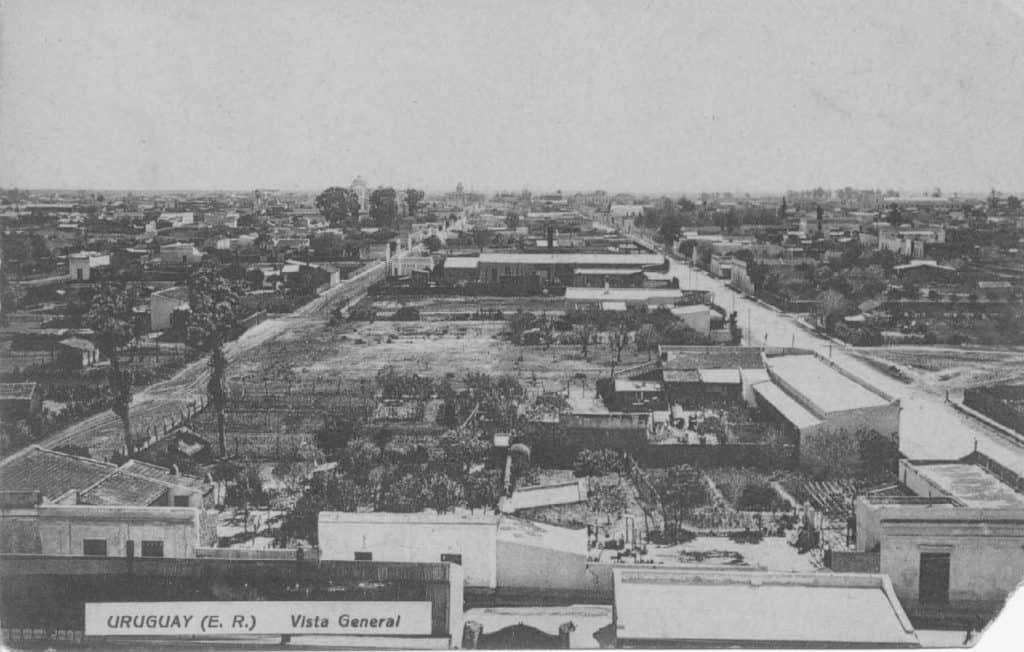

En el año 1932, puede comprar un terreno sobre el bulevar Yrigoyen en Concepción del Uruguay, “…entre las entonces calles 1 y 2 del oeste. Para ese entonces ya había en el lugar otros almacenes -cuenta Luigi en una nota que le hiciera el diario “La Calle” en el año 1974, al cumplirse 50 años de su llegada a la Argentina-, entre ellos el de “Don Chonquele, Aguirre, que después fuera de Espil y el almacén de los Briozzo”. Es en ese lugar que construyó, con sus propias manos, su almacén y casa familiar. No lo habitó inmediatamente, sino unos años después.

La zona estaba, para ese entonces bastante despoblada, “con decirte, comenta, que frente al almacén había un monte de espinillos, todavía”

Al almacén lo llamo “El sol sale para todos”, así lo decía un gran cartel de chapa pintada que cubría prácticamente todo su frente. En aquellos tiempos se usaba la libreta donde se anotaba lo que comprabas y pagabas cada 15 días o todos los meses de acuerdo al sistema de pago de cada cliente. Llego a tener 160 libretas y cuatro empleados. Una de las primeras que trabajó en el almacén fue Juanita laurino, recordaba en la citada nota, “…después vinieron muchos Laurino más y tantos chicos…”

“El viejo almacén, recuerda, tenía cancha de bochas al fondo, se jugaba al truco y algunos hasta se la ingeniaban para “levantar” quiniela. (…) Solía levantarme al amanecer y a veces otro amanecer me sorprendía levantado mientras en el bar seguían “meta truco”. Para esa época (años ’30 y ’40) no existía aún el bulevar ya la calle era de tierra y de una sola mano.

“Afuera, yo tenía estacas con cadenas para atar los caballos de los clientes (…) también ataban los carros rusos, porque venía mucha gente a comprar de la colonia, sobre todo de Santa Anita”

Graciela Beatriz Beorda, fue durante muchos años cliente y vecina de don Luigi, sus padres José Beorda y Blanca George, que más conocida como “Nata”, tenían un tradicional negocio en la esquina de bulevar Yrigoyen y Fray Mocho que se llamaba “Librería del Barrio”. “En realidad era de todo, de zapatería a tienda, librería, juguetería y bazar”. Comenzó a dos cuadras de ahí en Zaninetti 616 y luego, en la década de 1960, se mudó” recuerda Graciela. “Aunque no lo creas era muy difícil ir hasta el centro”.

Apelando a su memoria nos cuenta: “El almacén tenía 2 puertas, entrando por la derecha, llegabas a un lugar dónde se apilaban la latas de galletitas, había de todo tipo, desde los bizcochitos Canale, los recordados “Habanitos” cubiertos de chocolate, los polvorones, las Duquesitas, hasta los palitos de maicena.

“Llegando al largo mostrador, detrás del vidrio del caramelero, se exhibían los caramelos frutales, los caramelos de leche Mu-mu y los chupetines. En otro frasco, estaban los chocolatines blancos y negros, una moda del momento.

Por la puerta izquierda, estaba una gigante heladera comercial, creo de madera, con enormes manijas de acero y varias puertas. Descansaban en ella, los jamones, salames, mortadelas y quesos frescos, en otros compartimentos, las bebidas. La parte superior del mostrador era de acero, que limpiaba en forma constante”.

““El Sol sale para todos”, era un inmenso almacén de ramos generales, donde podías comprar un kilo de todo, azúcar, yerba, arroz, polenta, fideos, todo suelto.

En su retina ha quedado guardado este recuerdo “Una vez solicitado el pedido, Don Luigi, se dirigía hacia los cajones donde almacenaba el producto, levantaba la tapa, en forma de plano inclinado, hundiendo una enorme cuchara, contenedora por ejemplo de un kilo exacto de azúcar, que luego levantaba como un trofeo, para depositar la mercancía en un papel gris prolijamente cortado con anterioridad y, allí venia la magia….sus enormes manos realizaban un repulgue, como de empanada, en ambos lados del papel y, llegando a la parte superior, dejaba dos orejitas, que usaba para dar un giro de todo el envoltorio, antes de entregar el pedido al cliente”.

Este italiano nunca dejaba de trabajar. Un vecino le había prestado un terreno, ubicado frente a su casa y cuando cerraba por el horario de siesta, el hacía una quinta en él. La verdura que cosechaba, casi en su totalidad, era vendida. “Casi no dormía” recuerda hoy su hija, “se levantaba a las cuatro y media de la mañana, tomaba mate y conversaba por espacio de una hora con su esposa y después trabajaba todo el día”. Cuando pasaba el tren, por el lado sur de este terreno, muchas veces, por sobre el cerco, le arrojaba verdura gratis a los empleados del ferrocarril, que eran casi todos clientes de su almacén.

Y así transcurrían los días y la familia se fue agrandando, ya tenían a Gino, pero aquí en nuestra tierra nacían, María Ester y Juan Luis.

Gino quien estudio en la Universidad del Litoral, pero por problemas políticos de la época se viene a nuestra ciudad, quien da clases en la Escuela Ana U. de Victorica, Escuela Normal y UTN. Era Ingeniero Químico y fue un gran profesor, muy recordado todavía en nuestra ciudad.

Fábrica de vinagres “Véspero”

Precisamente, por iniciativa de Gino, en el año 1960, comienza a funcionar la fábrica de Vinagre Véspero, que con los años se convertiría en una marca familiar para los Uruguayenses, como la Marcela, Lusera y Jugos Erpen. ¿Qué significa ese nombre? Véspero significa “Lucero de la tarde”.

Fue una fábrica que funciono en nuestra ciudad, en bulevar Yrigoyen, junto al almacén de su padre. Para instalar la fábrica, tuvo que adquirir a su vecino una franja de terreno que llegaba hasta la calle posterior, Lorenzo Sartorio.

En ella se fabricaba vinagre de alcohol en base a la fermentación del marlo del maíz. El proceso del vinagre no se podía detener, pues llevaba esto a la perdida de la totalidad del producto.

Pronto, se debió aumentar la capacidad de producción de vinagre, llegando a tener 10 toneles de roble, que habían sido adaptados para tal fin, pues habían sido comprados en Mendoza y eran toneles para el vino. Los toneles estaban repartidos en el interior del edificio, pero uno, el más grande se podría ver desde la calle.

Se embotellaba en botellas de vidrio. Cada cajón tenía diez botellas y en su momento de mayor producción el vinagre Véspero llegaba a Corrientes, Santa Fé, Misiones y Chaco.

El ocaso de esta tradicional fábrica se dio en 1990. Cuando Don Luigi se jubila, toma la dirección del almacén su hija María Ester, hasta que ella misma se jubila, cerrando también el ya tradicional almacén de casi 60 años de vida. Don Luigi fallece el 21 de enero de 1995, a los 94 años.

Dejo los cimientos de una tradicional familia de descendientes italianos con valores de trabajo y estudios.

La familia

En el año 1947, llega de Italia su hermano Pietro, quien ayudado por Luigi puede comprar un terreno en calle Zaninetti, entre las calles Santa Teresita y Padre Sceliga, fundando un almacén. Pietro, aprendió el oficio de comerciante con su hermano, y luego comenzó con su propio emprendimiento. A diferencia de su hermano, Pietro, nunca aprendió a hablar bien el castellano.

En el año 1972, fallece su esposa de toda la vida, y Luigi, cae en una gran depresión, tal es así que su hija vuelve a vivir en la casa materna, acompañándolo y ayudándolo a superar este difícil trance.

El 2 de julio de 1980 fue designado socio vitalicio del Club Rivadavia, club al que había contribuido para su fundación.

Una anécdota que nos llamó la atención y la compartimos con Uds. Su esposa Ester Grazziani se enamoró de Concepción del Uruguay, tanto que deseaba tener en el Cementerio Municipal, un panteón familiar que mirara hacia la plaza Ramírez, que ella tanto quería. Este tema a Luigi no le interesaba, tal vez la paz de nuestra tierra no lo hacía pensar en el descanso eterno.

Pero ella preocupada había logrado un predio en el Campo Santo, aunque su esposo no accedía a su pedido de construir un panteón que mirar hacia el este

Ester, fallece joven. Una enfermedad terminal la lleva en treinta días. Su cuerpo fue depositado en un nicho. Este hecho, sin dudas hizo recapacitar a Luigi, que finalmente decidió cumplir el deseo de su amada esposa, y construyó el Panteón Familiar.

De esta manera, se cumplió el anhelo de Ester, que la bóveda mirara hacia la Plaza General Francisco Ramírez y su esposo al trasladar sus restos los depósito de tal forma que por fin Ester podía descansar mirando la Plaza principal de la ciudad que los había cobijado y permitió que se desarrollaran como familia.

Agradecemos a la Señora Delma Bertolotti, sin su ayuda no se habría podido hacer este encuentro.

Texto: Civetta, María Virginia y Ratto, Carlos Ignacio. Fuentes: Charla con la Señora María Ester Lombardi (Hija) y diario “La Calle” del 25 de julio de 1974

Desde ya si el recuerdo se puede acompañar con alguna foto, ésta será bienvenida, pero no es necesario si no es posible tenerla.

Desde ya si el recuerdo se puede acompañar con alguna foto, ésta será bienvenida, pero no es necesario si no es posible tenerla.