Galería de intendentes 1873-1983 al final del artículo.

La Sección 10 de la Constitución provincial aprobada en 1860 estableció la constitución de municipalidades en todos los departamentos de Entre Ríos y, aunque el Art. 6° establecía un plazo de 3 años para esto, diversas causas pospusieron el cumplimiento de este punto. Recién en 1872 se dicto la Ley orgánica de los municipios compuesta de 7 capítulos y 92 artículos, que entre otras cosas, establecía que en los municipios de las ciudades estarían conformados por once miembros titulares e igual número de suplentes, renovándose la mitad cada dos años,

Promulgada esta Ley, en Concepción del Uruguay, el 1° de octubre de 1872 se abrió el registro de vecinos a efectos de confeccionar el padrón correspondiente. La junta fue presidida por el Juez de Paz y compuesta por dos vecinos propietarios, designados por el Jefe Político. Cualquier cuestión que se suscitara sobre falta de inscripción o inscripción indebida en los registros, sería resuelta por un “iuris” integrado por el coronel Pedro M. González Y los señores José Barreiro Bavio y Patricio Roca, todos vecinos de Concepción del Uruguay.

Confeccionados los padrones correspondientes, el gobierno entrerriano convocó a elecciones para municipales en todo el territorio provincial, menos en Paraná donde ya existía Municipio, las que se llevaron a cabo el 1° de diciembre de 1872. Ese día, en Concepción del Uruguay, participaron en los comicios los ciudadanos mayores de dieciocho años y los extranjeros mayores de veintidós; “que ejercieran algún arte o profesión, o que pagasen contribución directa o de aduana, o de patente que no bajara de diez pesos, o que supieran leer y escribir y que estuvieran domiciliados en el Municipio desde un año antes de la elección y que se hallasen inscriptos en el registro municipal”.

Les estuvo vedado participar en las elecciones a “los deudores del tesoro público, que ejecutados legalmente que no hubiesen cubierto la deuda; los que estuvieran privados de la administración de sus bienes; los quebrados fraudulentos, declarados tales por sentencia y los procesados en causa criminal por delito que hubiese merecido pena corporal o infamante o los condenados a dichas penas”.

El 1 de diciembre, a las siete de la tarde se clausuró el acto comicial. Efectuado el escrutinio, cuyo resultado fue aprobado por el Poder Ejecutivo veinte días después, resultaron electos para integrar la primera Municipalidad de Concepción del Uruguay, las siguientes personas: Titulares: José M. Zapiola, Luis Scappatura, Jose Antonio de Urquiza, Federico Guido; Enrique González, Francisco Ratto, Antonio L. Piñón, José Aguirre, Francisco Deschamps, Juan Guimaraens y Lorenzo Barceló. Suplentes: Roberto Cremen, Ciriaco Allende, José Ubach, Domingo Rondoni, Porfirio G. Tenreyro, Pedro D. López, Plácido Guerrico, Antonio Panicera, Andrés Paulsen, Francisco Calot y José Ballestrín.

De acuerdo con lo dispuesto por la ley Orgánica de Municipalidades; en la primera sesión que se efectuara debía procederse al nombramiento de un presidente y vicepresidente que durarían un año en el cargo, aunque podían ser reelectos por un período más.

A fines de diciembre el gobierno dispuso que la instalación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay se efectuara el 1° de enero de 1873. El secretario de la Jefatura Política, en representación del gobierno, presidió el acto. Fijada la fecha de la primera sesión para el día 3 de enero, se efectuó en esa oportunidad la elección de las autoridades de la primera Municipalidad, resultando elegidos el señor Antonio Piñón como presidente yel señor Luis Scappatura como vicepresidente.

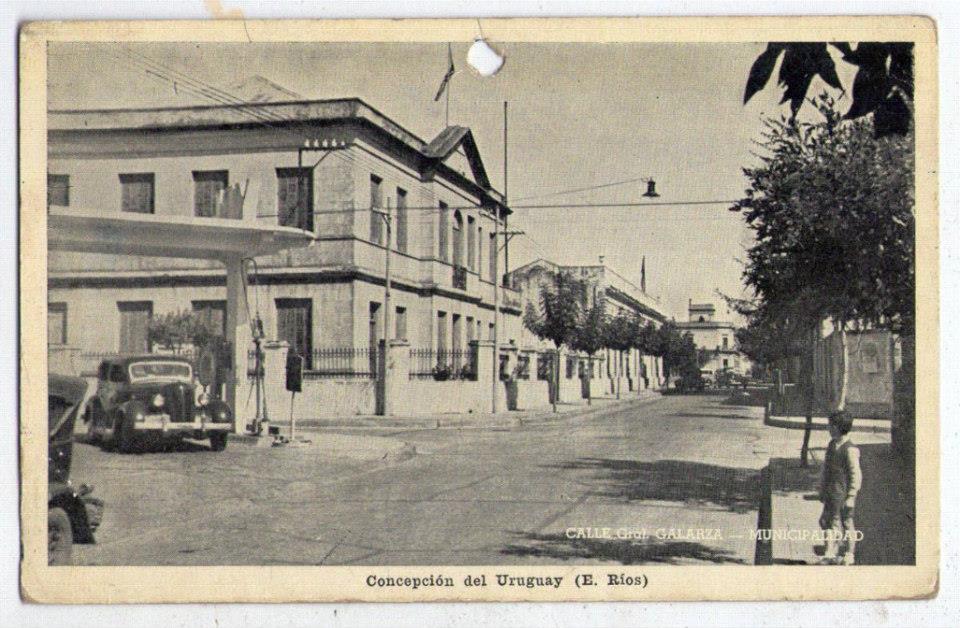

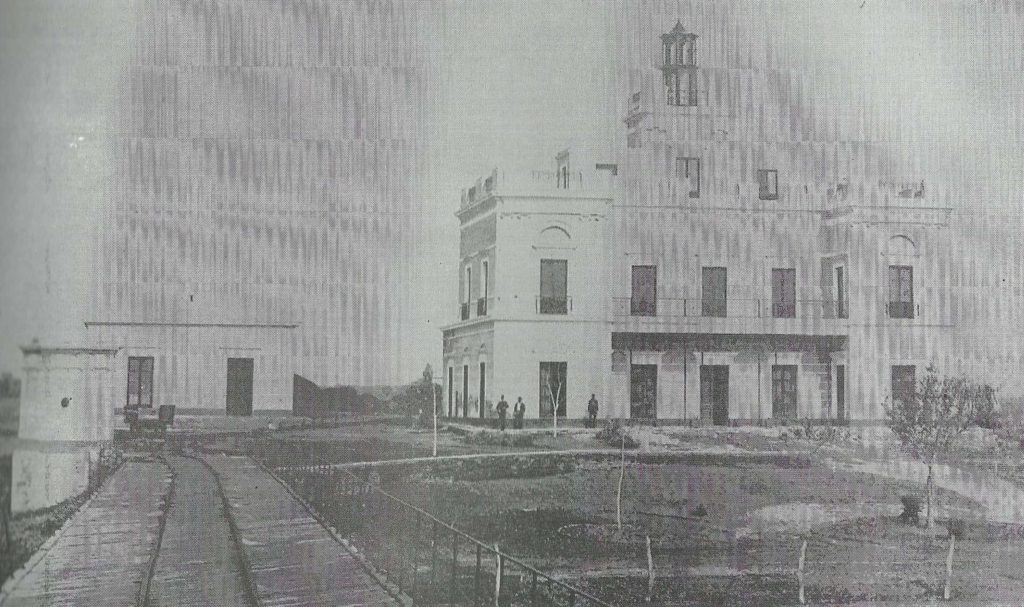

La Sede. Las primeras reuniones de la corporación municipal se realizan en los salones de la planta alta del “Club Casino URUGUAY”, luego funcionó en una de las casas del General Urdinarrain. Durante el gobierno de Raúl Febre, se construyo un nuevo edificio para la Jefatura Política frente a su antiguo emplazamiento (la “Comandancia”), cediendo este edificio para que ahí funciones la Corporación Municipal (Actual edificio de la Policía de Entre Ríos),

Algunos años después, a fines de 1923 el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a cargo de Ramón Mihura ofrece a la intendencia de la ciudad de Concepción del Uruguay la cesión definitiva del terreno y edificio de la ex Escuela Normal de Maestro a fin que en el edificio se instalen las oficinas municipales. La misma fue aceptada mediante la Ordenanza Nº 570 de fecha 23 de enero de 1924. Pasará un tiempo, antes que se concrete la mudanza, dado que primeramente el edificio debía ser sometido a importantes obras de reparaciones, estos trabajos demandaron, prácticamente dos años, iniciándose la mudanza el 6 de septiembre de 1928.

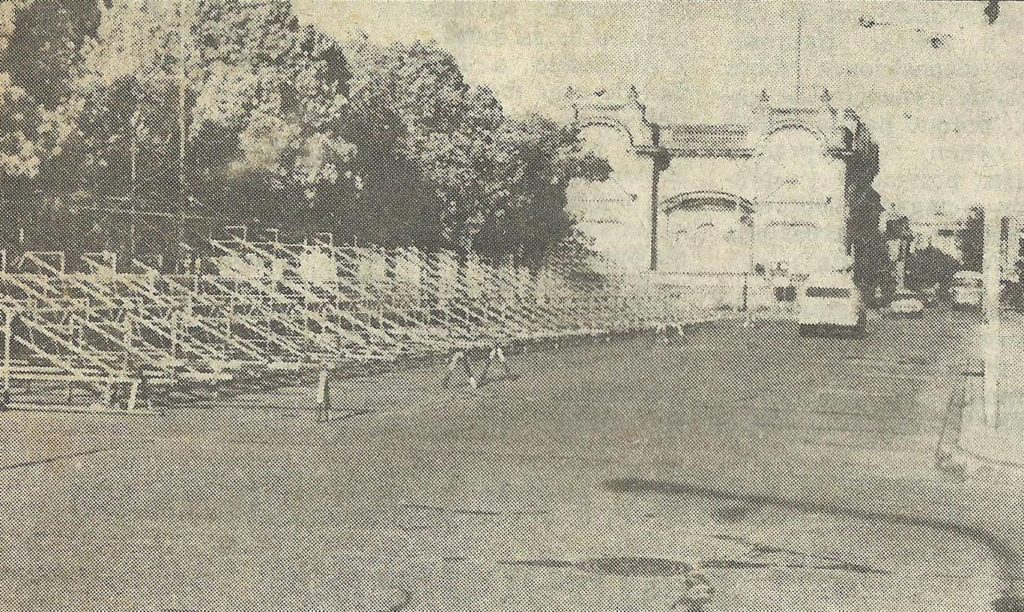

El edificio del Centro Cívico: En el año 1983, entre los actos programados para la celebración del II Centenario de la Ciudad de Concepción del Uruguay, el 25 de junio se efectúa la “inauguración simbólica” del edificio, cuyas obras se habían iniciado en 1978, estando previsto su finalización total para el mes de febrero de 1984. Finalmente, el 13 de junio de 1984 se inicia la mudanza al nuevo edificio de la Municipalidad local.

De esta manera comenzaba una historia que a los largo de los siglos XIX y XX tuvo 68 presidentes municipales, entre los elegidos democráticamente y los impuestos por regímenes militares. Se incluyen las fotos de los intendentes resaltados en negrita

1873-1902

1873. Antonio López Piñón. 1873. Julio V. Díaz. 1873. José R. Navarro. 1875. Juan L. Caminos, 1876. Domingo Vico; 1876. Mariano Jaime; 1877. Juan Bautista Rey; 1878. Francisco Ratto; 1878. Martín Ruíz Moreno; 1879. Jacobo Gibert; 1881. Pedro Melitón González; 1882. Francisco Ferreyra; 1883. Olegario Mabragaña; 1885. Pedro Melitón González; 1887. Esteban del Castillo; 1887. José Scelzi; 1889. Darío del Castillo; 1889. Benito E. Pérez Colman; 1890. Rafael M. Paradelo; 1890. Miguel F. Britos; 1893. Agustín Carosini; 1893. Pedro E. Busquet; 1894. Benito Benestead; 1899. Wenceslao S. Gadea,

1902- 1950

1902. Porfirio L. Tenreyro, 1903. Juan Leo, 1904. Darío del Castillo, 1906. Vicente M. Corvalán, 1908. Emiliano B. Sanguinetti, 1910. Juan Benigno Martínez, 1912. Juan M. Chiloteguy, 1912. Benito Yáñez, 1912. Miguel Solanas, 1914. Vicente M. Corvalán, 1915. Juan Pedro Piñón, 1920. Juan Carlos González, 1925. Demetrio Etchezarraga, 1926. Olegario Mabragaña, 1927. Antonio E. Bacciadone, 1930. Ernesto T. Marcó, 1930. Juan M. Bruzera, 1932. Albano L. Giménez, Juan José Terenzio, 1934. José Anselmo Orsolini, 1935. Dr. Justo Germán Ravenna, 1937. Ambrosio A. Artusi, 1943. Ezio A. Grandi, 1944. Pbro. Andrés Zaninetti, 1944. Héctor J. Castagnino, 1945. Enrique Etcheverry, 1945. Dr. Rafael Pepe, 1947. Dr. Rómulo Tófalo, 1948. Alberico Segheso, 1948. Juan José Rizzo

1950-1983

1950. Juan Antonio Sansoni, 1952. Omar Blanc, 1955. Hector J. Chapelet, 1955. Capitán Antonio L. Merlo, 1955. Tte. Cnel. Carlos Chasseing, 1955. Dr. Juan José Bonelli, 1955. Ramón E. Bartet, 1958. Dr. Juan E. Lacava, 1962. Dr. Salvador Trigos, 1963. Juan Antonio Sansoni, 1966. Tte. Cnel. Leopoldo Galtieri, 1966. Dr. Carlos A. Roca, 1967. Dr. Lucilo López Meyer, 1970. Prof. Miguel A. Gregori, 1973. Carlos María Scelzi, 1976. Pref. Gerardo Genuario, 1976. Eduardo A. Giqueaux, 1980. Alí Honoré Argachá, 1983. Juan Carlos Lucio Godoy

Textos: Urquiza Almandoz, Oscar, “Historia de Concepción del Uruguay”, Tomos II. Rousseaux, Andrés René “Desde la Comandancia al Centro Cívico de Concepción Del Uruguay”.

Fotos: Diario “La Calle” Suplemento Especial para el 2° Centenario de Concepción del Uruguay, junio de 1983