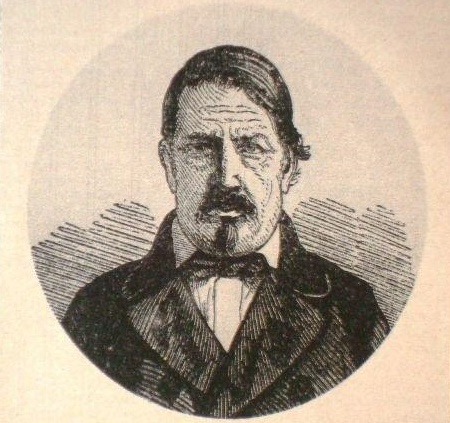

Brigadier General Anacleto Medina, indio guaraní, lo encontramos en la historia combatiendo en las fuerzas de Artigas, de Ramírez, de Mansilla, de Martín Rodríguez, de Alvear, de Lavalle, de Rivera, de Urquiza y de Timoteo Aparicio (en el pronunciamiento militar llamado Revolución de las Lanzas, que intentó derrocar al presidente Lorenzo Batlle, líder de la fracción liberal o legalista del Partido Colorado). Hasta se lo relaciona con el Ejercito de los Andes.

Para hablar de quien fue Anacleto Medina, tenemos que remontarnos a mediados del Siglo XVIII en épocas de las Misiones Jesuíticas. Seguramente hemos tenido que estudiar, el apogeo y la caída de las Misiones. En una de las reducciones llamada Concepción, nace Bernardo un niño cuyos padres lo bautizaron con un sacerdote Jesuita, quien en homenaje a otro sacerdote, le da el apellido Medina.

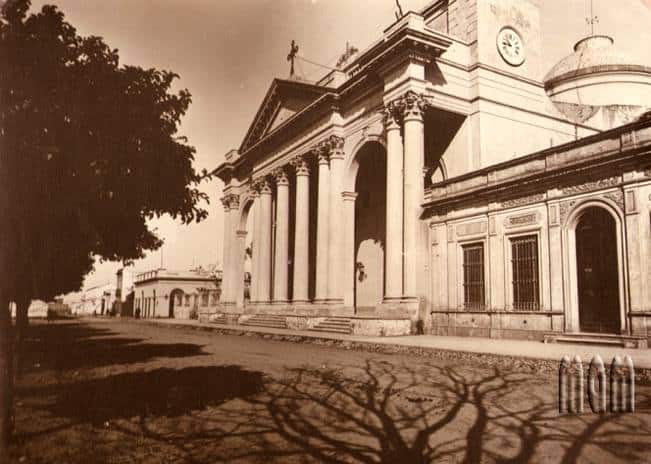

Seguramente se cría en este poblado llamado Concepción. En 1776, forma una familia casándose con Petrona Viera, también india guaraní. Al poco tiempo de esta unión nace un hijo, al que llaman Anacleto Medina. Petrona fallece en el parto, por lo que es inscrito como criollo en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de la Banda Oriental.

Si bien fue criado en Uruguay, en 1810 se asienta en nuestra provincia donde cumple un papel fundamental en la lucha por la independencia contra los realistas españoles que ocupaban Entre Ríos.

Anacleto hereda de los guaraníes, la disciplina, el sufrimiento, el heroísmo y la valentía. No fue fácil su vida, ya que tuvo que emigrar de su tierra, lo que hace que su vida transcurra más sobre un caballo que sobre la tierra.

Aprende a mandar y hacerse obedecer, esto hace que en muy poco tiempo José Gervasio Artigas se fijara en él.

Cumplió tareas de policía rural, combatiendo al contrabando y vigilando la invasión portuguesa.

Fue incorporado en el Regimiento español “Blandengues”. Esto ocurre en los primeros años, del Siglo XIX, no se sabe qué edad tenía Anacleto, posiblemente entre 20 a 30 años.

En la Batalla Las Piedras y en el sitio de Montevideo, Artigas, se ve acompañado por Anacleto Medina que ya contaba con grados en el ejército.

Fue enviado por Artigas a colaborar con Francisco Ramírez, como sargento instructor. Ramírez va tomando poder y firma el Tratado del Pilar. Tratado por el cual Artigas, se enemista duramente contra Ramírez. Medina, entonces toma partido por el caudillo entrerriano.

Después de las contiendas “Las Tunas”, y “Arroyo Ávalos”, Artigas se exilia en Paraguay, hasta su muerte. En este punto debemos mencionar que Medina era un estratega militar formado íntegramente con Artigas.

Ramírez se enemisto con Estanislao López, y Medina fue el encargado de apoderarse de la caballada del caudillo López. Misión que cumple con éxito, pero también al encontrarse con Ramírez, le pasa el dato de que el ejército santafesino se verá ayudado por el de la provincia de Buenos Aires. Su estrecha relación con Ramírez queda plasmada poéticamente en lo que fue rescate de la Delfina cuando Ramírez es atrapado por fuerzas enemigas.

Este rescate de la Delfina, lo documenta el propio Anacleto aunque Martiniano Leguizamón lo saca de la escena a Anacleto y coloca como salvador y transportador de la Delfina, al General Galarza. Recién en el la década del 70 va a ser la historiadora Beatriz Bosch, quien reconocerá la autenticidad de los apuntes de Anacleto Medina que Leguizamón daba como falsos.

Las diferencias con Mansilla, hacen que este, lo envíe prisionero a Santa Fe dónde es condenado a muerte. En esa provincia López, le da la libertad bajo un convenio de traición a Mansilla. Pero este tienta con dinero a Medina y le da la libertad, dándole a través de un Decreto el cargo de Teniente Coronel y le confía el mando del Escuadrón Escolta del Gobernador, al que llamaban “Húsares de Entre Ríos”.

Medina fue enviado por Entre Ríos a la Campaña del Desierto y terminada esta campaña pasa al frente del Escuadrón de la Guardia, a la Banda Oriental.

En la batalla de Monte Caseros, de febrero de 1852, dirigió el ala derecha del ejército aliado que derrotó al general Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires.

Es así que su agitada vida lo encuentra en la Guerra Grande, en India Muerta, en la Heroica Paysandú, hasta su última batalla.

Falleció durante la batalla de Manantiales, actual departamento de Colonia, cruelmente ejecutado el 17 de julio de 1871. Contaba con aproximadamente 90 años y estaba casi ciego, los años ya le pesaban, mientras esperaba encontrarse con los refuerzos esperados. Pero en el momento que los enemigos se dan cuenta, frente a ellos grita ¡Viva la libertad! atrayendo la atención de los soldados contrarios, quienes le dan muerte. Corría el año 1871.

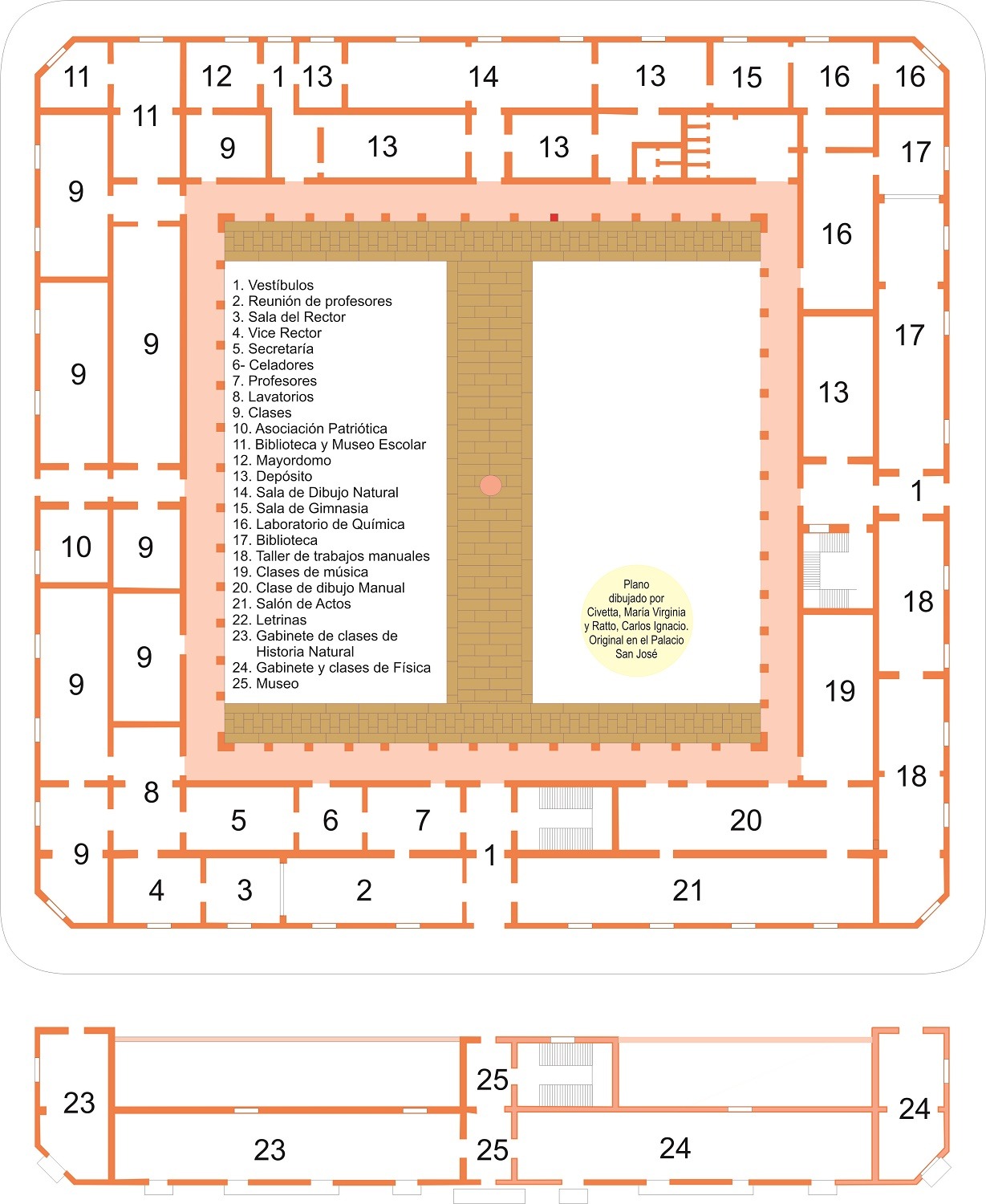

Edición: Civetta, Virginia/Ratto, Carlos. Texto: Salduna, Bernardo, “Anacleto Medina, Un Guaraní de Leyenda”, 1996