Desde la circulación de los primeros tranvías a “tracción a sangre” (tirados por caballos) en la Ciudad de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX, numerosas ciudades del interior siguieron su ejemplo, entre ellas Paraná, Concordia, Gualeguaychú y como no podía ser de otra manera, nuestra ciudad.

Fueron varios los intentos de establecer, estos servicios en la ciudad, siendo el primer proyecto del año 1875 del señor José R. Navarro. Durante el año 1887 el municipio recibió tres pedidos similares, uno de ellos propuesto por el Sr. Benjamín Basualdo fue autorizado, teniendo previsto el recorrido del “tranvía tirado por caballos” desde la plazoleta del “puerto nuevo”, siguiendo por varias calles de la ciudad uniendo finalmente este punto con la “Estación“ y “Plaza Constitución (o Columna) pero no se tiene noticias ciertas que éste servicios llegara a “librarse al servicio público” quedando archivado como otras tantas iniciativas de la época.

El Tranway a Vapor de la Ciudad del Uruguay Sociedad Anónima

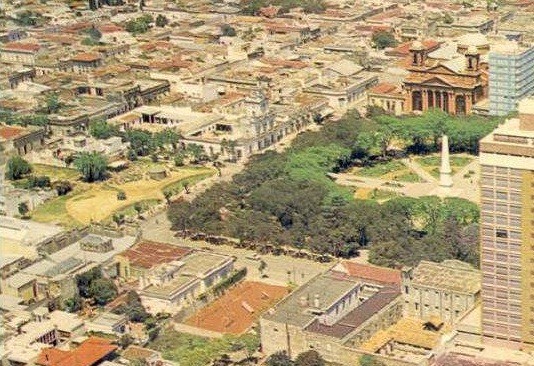

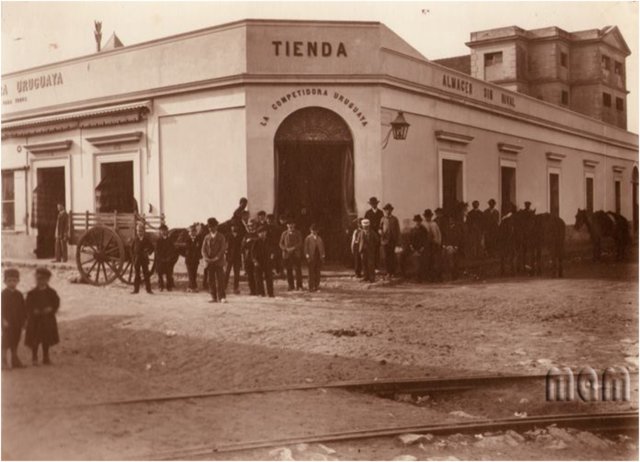

A fines de la década de 1880, la ciudad se reponía lentamente del golpe que había recibido al ser despojada de su condición de “Capital de la Provincia de Entre Ríos”, al ser beneficiada con la concreción de importantes obras públicas, como la habilitación del ferrocarril Paraná-Uruguay el 30 de junio de 1887, la inauguración de la estación ferroviaria el 12 de agosto de ése mismo año y la inauguración del “muelle nacional o Puerto exterior” sobre el río Uruguay el 5 de diciembre de 1887,con al presencia del presidente de la República Miguel Juárez Celman acompañado del Gobernador de Entre Ríos y otras altas autoridades nacionales y provinciales.

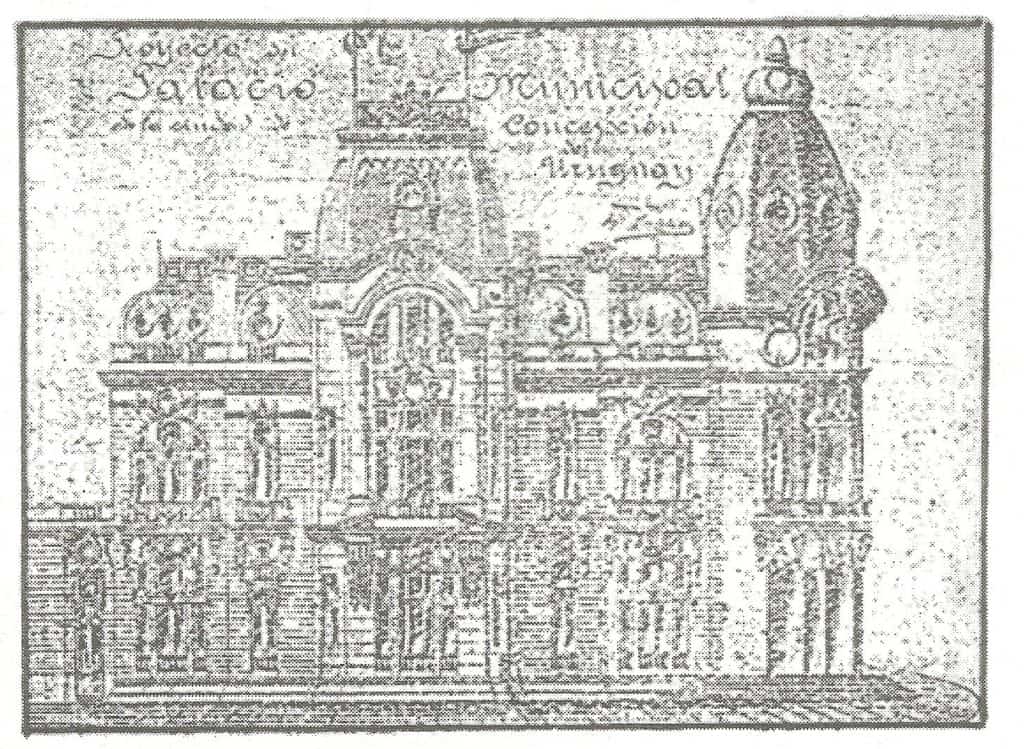

En este contexto de progreso, por iniciativa del Dr. Manuel Cigorraga y un grupo de distinguidos vecinos que lo apoyan, se constituye la “Sociedad Anónima Tranway a vapor de la Ciudad del Uruguay”, con objeto de “construir una línea de tranway a vapor ú otro sistema”.

El 23 de agosto de 1887, se celebra el correspondiente contrato de “concesión” entre la Municipalidad de Concepción Del Uruguay y la empresa, representada por su presidente Sr Cigorraga, debiendo las obras estar habilitadas para el 23 de abril de 1889.

Los estatutos de la empresa son aprobados por el gobierno nacional el 6 de agosto de 1888. Al respecto el periódico “Fiat Lux” en su edición del 12 de agosto de dicho año, resalta la importancia de la obra y agrega que la ciudad “Será la primera de Sudamérica en contar con un tranway a vapor”.

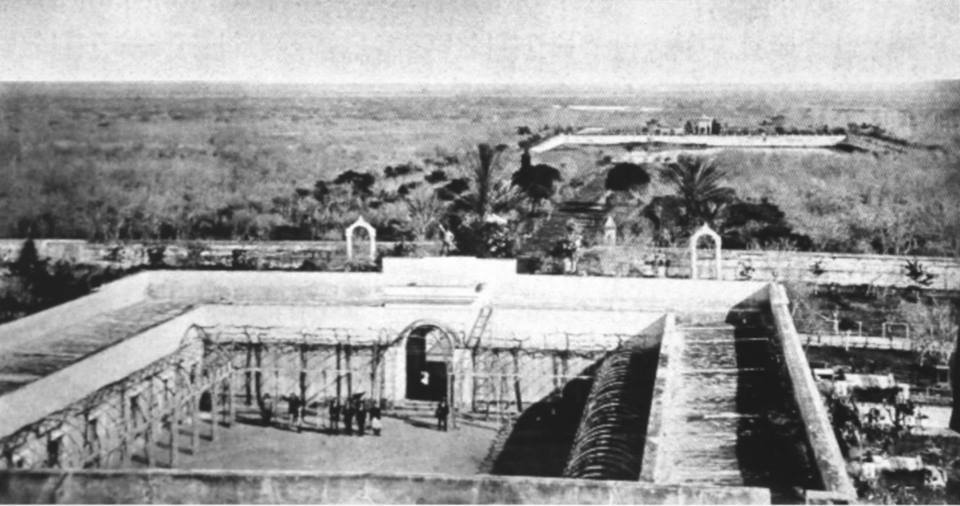

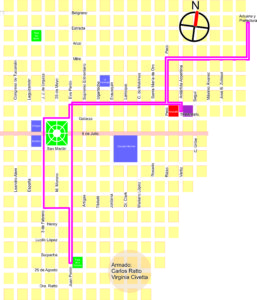

Las obras se inician oficialmente el 18 de febrero de 1888, en un acto realizado frente al teatro 1° de Mayo concurriendo en representación de la municipalidad local el concejal José María Cordero (h) teniendo las vías el siguiente recorrido: La estación terminal (depósitos de vagones y locomotoras) se encontraba en un amplio galpón de chapas de zinc, ubicado en la parte de atrás del “Hospital de Calidad” (Hospitalito) sobre la calle 1° del este (hoy Antártida Argentina). De la estación la vía tomada, hacia el norte, hasta Rocamora, por esta hasta la actual Perú, Mitre hasta la plazoleta del “puerto Nuevo” frente a los Edificios de Prefectura y Aduana.

Regresaba por el mismo recorrido, al llegar a la esquina de Rocamora y Perú, tomaba por la primera de las nombradas hasta la actual Eva Perón, pasando frente al Teatro 1° de Mayo, seguía por Urquiza (después V. H. Montero hoy Perón) hasta la “Plaza de la Columna”. Regresaba por el mismo recorrido hasta la calle San Luis (hoy Ereño) tomando por ésta hasta su intersección con 3 de Febrero (casa familia Magasanik hoy Cablevisión) pasando frente a la iglesia parroquial hasta Galarza, doblando hacia el este, pasando frente a la residencia de la familia Urquiza (hoy correo) hasta la esquina de hoy Centro Comercial (Galarza y Eva Perón) empalmando con la vía principal.

Regresaba por el mismo recorrido, al llegar a la esquina de Rocamora y Perú, tomaba por la primera de las nombradas hasta la actual Eva Perón, pasando frente al Teatro 1° de Mayo, seguía por Urquiza (después V. H. Montero hoy Perón) hasta la “Plaza de la Columna”. Regresaba por el mismo recorrido hasta la calle San Luis (hoy Ereño) tomando por ésta hasta su intersección con 3 de Febrero (casa familia Magasanik hoy Cablevisión) pasando frente a la iglesia parroquial hasta Galarza, doblando hacia el este, pasando frente a la residencia de la familia Urquiza (hoy correo) hasta la esquina de hoy Centro Comercial (Galarza y Eva Perón) empalmando con la vía principal.

El recorrido del “tranway” como se puede apreciar, comprendía los principales puntos de la ciudad, posteriormente se “proyectó” (no llegó a construirse) un ramal a la estación del ferrocarril.

Los materiales (rieles, durmientes, clavos, etc.), los vagones y máquina a vapor, se adquirieron en Europa por medio de la casa “Drisdale” de Bs As.

Ante la demora del arribo de las “máquinas a vapor desde Europa”, la empresa pensó en habilitar el servicio, utilizando “tracción a sangre” (yunta de caballos especialmente seleccionados y adiestrados para tal fin).

Por diversos inconvenientes que se le presentan a la empresa, en especial la provisión del material rodante, motivan que esta solicite a la municipalidad una prórroga de ocho meses para finalizar los trabajos, plazo que le es concedido, con la salvedad que el servicio indefectiblemente esté habilitado para el 23 de abril de 1889, autorizándolo además a modificar la traza original de las vías (se refiere al ramal a la estación)

En marzo de 1889 arriban al puerto de Buenos Aires en los vapores “Colina” y Manara”, procedentes de Liverpool la primera de las seis maquinas a vapor y seis “Truck” (vagones tipos zorras con 8 ruedas, 4 para ser usadas sobre rieles y 4 para caminos carreteros, es decir sin rieles. Estos vagones eran abiertos, tipo “jardineras” de mayor capacidad que los coches cerrados, con asientos en forma longitudinal, permitiendo que los pasajeros vayan sentados espalda con espalda, dejando aclarado que éste fue el único material rodante que recibió la empresa.

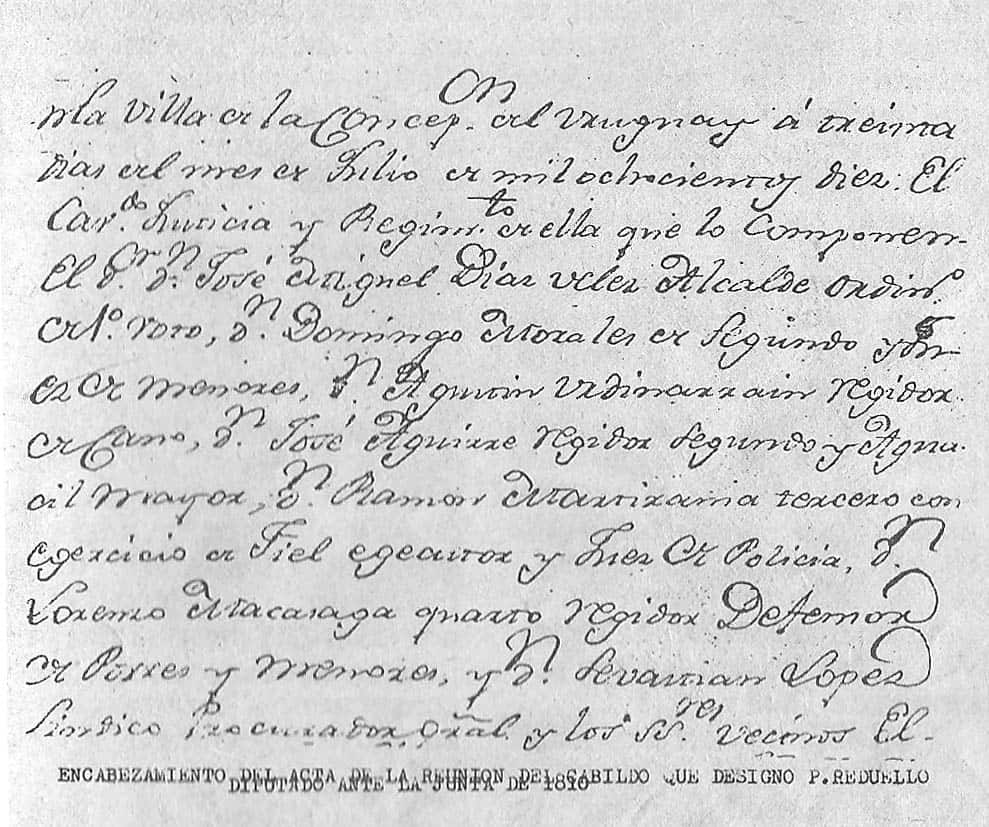

La primera “maquina a vapor” que se le impone el nombre de “8 de Junio de 1810”, en alusión al histórico acontecimiento, cuando la Villa reconociera a la Junta Revolucionaria de Mayo, teniendo su nombre en chapas de bronce a ambos costado de la cabina.

El material rodante, es trasbordado al buque “Leipzig” para su traslado a Concepción del Uruguay, donde es descargado el 27 de julio de 1889. Recién en febrero de 1890, se hacen las primeras pruebas del “Tranway”, que con el estridente silbato de la locomotora, convocó a grandes y chicos sobre su recorrido, que observaban con asombro el desplazamiento del “convoy”. Al llegar frente al Teatro 1° de Mayo la máquina hizo un alto, oportunidad que fue aprovechada por todos los presentes para abordar los vagones, siguiendo el recorrido de las vías, entre los vítores de sus ocasionales pasajeros y aplausos del público congregado.

En una curva, sin poder precisar cuál, la locomotora “descarriló”, la que fue puesta nuevamente en las vías, después de fatigosos trabajos de los operarios de la empresa, prosiguiendo su viaje hasta la “estación terminal”, de donde nunca más salió.

La empresa del “Tranway del Uruguay”, fue emplazada reiteradamente por la municipalidad local para que “habilitara al servicio público el tranway”.

Por ordenanza de fecha 26 de junio de 1891 se le conceden treinta días para ponerlo en funcionamiento, reiterándose el emplazamiento el 1° de septiembre del mismo año, sin resultado, ante la negativa de la empresa de “librar al servicio público el tranway”.

Varias fueron las causas argumentadas, por la empresa, para no poner en servicio el tranway y cumplir con la pactado con la municipalidad, así lo reflejan los periódicos de la época. El real motivo, fue que la empresa había contraído una importante deuda con la firma proveedora de los materiales y material rodante “Casa Drisdale” de Bs. As. con la que se había convenido que el pago se efectuaría a partir de la puesta en servicio del tranway en la ciudad de Concepción del Uruguay, por ésa razón contractual ,el “tranway” permanecía guardado en su estación, sin tener ningún interés, por parte de los directivos de la empresa, en cumplir lo pactado, dando lugar a un largo pleito judicial.

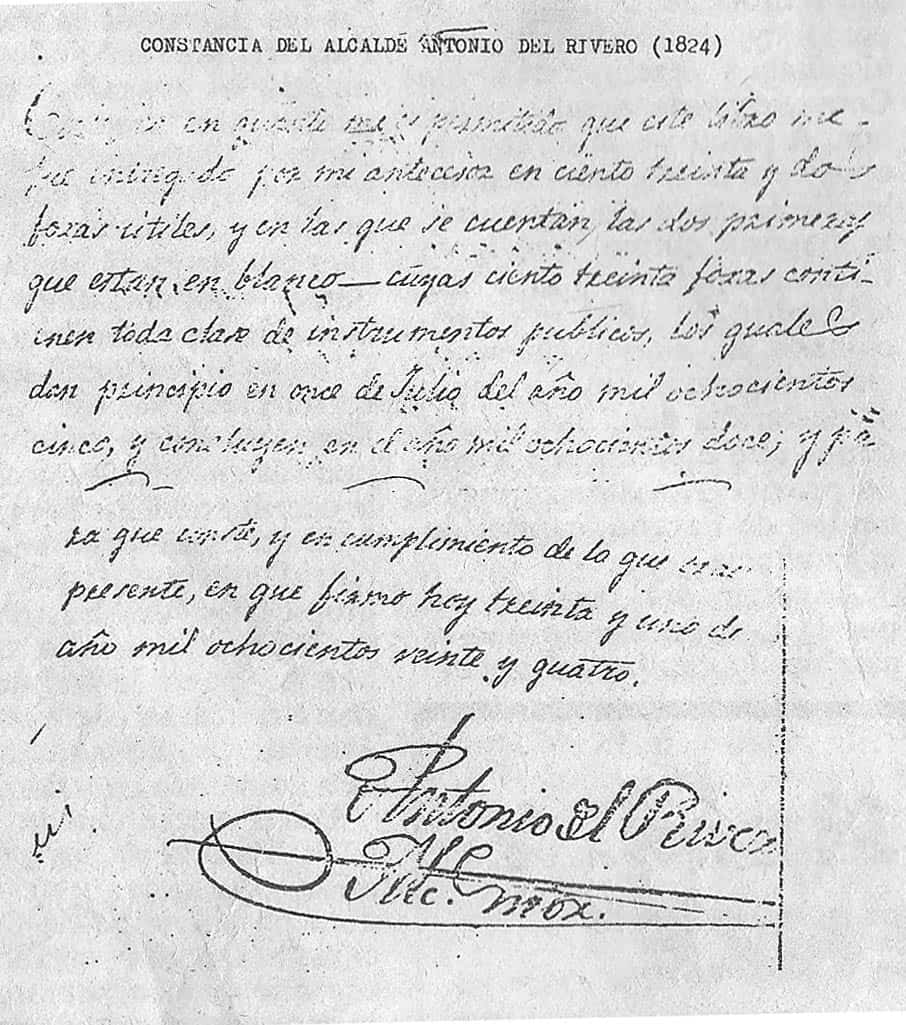

Por otra parte la Municipalidad sancionó la Ordenanza 177 de fecha 28 de abril de q903 que dispuso que “en razón de que se iban a cumplir los quince años de que se otorgara la concesión para el establecimientos del servicio de tranway y que pese a las reiteradas prorrogas la empresa no había dado cumplimiento a lo pactado designa al Dr. Benito Cook, asesor especial con el objeto de que asista, con su consejo profesional al Presidente de la Municipalidad, en el asunto del Tranway a Vapor.

El 1° de agosto del mismo año, el Honorable Consejo Deliberante por resolución 214/1903 declara “caduco el contrato de concesión celebrado el 23 de agosto de 1887 y la prórroga acordada el 23 de abril de 1889, celebrado con la empresa denominada “Sociedad Tranway a Vapor de Concepción Del Uruguay”.

Iniciada la demanda judicial, la municipalidad en la sesión del 2 de julio de 1904, dispone que “vencidos los plazos de ley, se rematen todos los bienes de la empresa y el producido se destine a la construcción de un cementerio-lazareto y la compra de un carro atmosférico”.

El remate se efectúa el 22 de noviembre de 1904 en el local que ocupara la “estación del tranway” en calle 1° del Este (hoy Antártida Argentina entre Galarza y Rocamora) donde se encuentran depositados materiales, la locomotora y vagones.

No se ha podido precisar, el destino de la máquina y los vagones, salvo uno de éstos últimos que según referencias del Profesor Miguel Ángel Gregori, hasta unos años atrás en el depósito municipal, ubicado en la manzana hoy ocupada por el Club San Martín, había uno de los “coches jardineras”, que había sido adaptado para alojar los perros vagabundos, que la perrera municipal recogía en la ciudad, ignorándose su posterior destino.

Con respecto a los rieles que se habían tendido en las calles de la ciudad, fueron “levantados” por las cuadrillas municipales y fueron destinados a diversas obras públicas (puentes y alcantarillas de la zona) como también, parte se domaron a diversas instituciones, entre ellas a la “Comisión Pro Templo San Miguel de estación Caseros a la que se le entregaron setenta rieles.

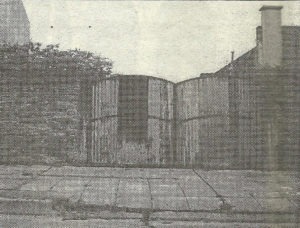

El edificio “de la estación”, en la manzana detrás del “hospitalito”, quedó abandonado y en enero de 1907, se produce un derrumbe parcial, al haber cedido el maderamen del techo de zinc, que cayeron sobre ruedas, rieles y otros materiales cubiertos de yuyos del fallido “tranway a vapor”, reclamándosele a la municipalidad que adopte medidas. Varios fueron los pedidos que se le hicieron al municipio, sobre el predio de la “estación”, que se había transformado en un “aguantadero” de elementos de mal vivir y es recién en el año 1917 que se toma la decisión de proceder a “demoler las instalaciones existentes” y proceder a limpiar el predio, mandando a construir una pared.

De la antigua “estación del tranway”, quedaba hasta hace poco tiempo el “portón de hierro y zinc” cuya foto acompaña este artículo y que el propietario del terreno, lo ha utilizado para la entrada de un galpón existente en el lugar, hoy ya nada de eso existe.

Edición: Civetta, María Virginia y Ratto, Carlos. Texto extraído de la publicación de Rousseaux, Andrés René “El tranway a vapor Ciudad del Uruguay”, Diario “La Calle” 23 de enero de 2000. Agradecimiento a la Museóloga Ana Trípoli de la “Sala de la Ribera” por proveernos del material para este artículo.