Antecedentes e Instalación

La historia de las empresas ligadas al comercio en el litoral fluvial argentino, y por ende partícipes de las intensas y variadas actividades en la región de la Cuenca del Plata, registra numerosos antecedentes que hermana a las poblaciones asentadas en las costas de los grandes ríos, prescindiendo de las fronteras administrativas y creando una vasta red de intereses comunes cuya amplitud admite estudios de variado tenor. En tal sentido, el rescate de los ricos archivos empresariales se torna condición sine qua non para comprender en profundidad estas redes económicas, laborales, políticas y sociales creadas en torno a los ríos de la cuenca y su región de influencia. En esta oportunidad, nos detendremos en la historia de la Barraca Americana- perteneciente a la firma Hufnagel y Plottier, y a la sucursal que la misma instaló en el puerto de Concepción del Uruguay- la antigua capital de Entre Ríos.

El origen de esta reconocida empresa comercial, que aún mantiene su operatoria en la Banda Oriental , se remonta a la segunda mitad del Siglo XIX, y a las transacciones que el ex Presidente de la Confederación Argentina , Justo José de Urquiza, mantenía con ka firma A.B. Morton e Hijos, Baltimore, U.S.A., importadora y exportadora. Un hecho casual, el asesinato del por entonces Gobernador de Entre Ríos, determinó el comienzo de la casa comercial que ahora nos ocupa. En efecto, al momento de acaecer los trágicos sucesos del ’70, el Capitán Jhon G. Hufnagel comandaba un barco, el Alfred, que esperaba en el activo puerto de Concepción del Uruguay para comenzar la descarga de mercaderías. La confusión del momento y la necesidad de tomar urgentes decisiones motivaron una reunión en la capital oriental con el reconocedor belga Eugenio Plottier, residente en Paysandú y gran conocedor de la plaza comercial de ambas costas. Este aconseja a su amigo trasladarse hasta Paysandú y vender allí el cargamento que transportaba. El éxito obtenido en aquella primera operación los motivó, previo acuerdo con los hermanos Franklin y Dudley de Morton e Hijos, a fundar una empresa propia, la Barraca Americana, que inició sus operaciones primero en Paysandú a finales de 1870, en 33 Orientales y 8 de Octubre. Razones de orden práctico y de seguridad motivaron este primer movimiento de la firma, pero la decisión de expandirse a otros lugares ya estaba en los planes de los socios y aprovechando los rindes positivos de los ejercicios de las primeras décadas, principalmente basados en la venta de cueros y productos saladeriles, se instalarán en Concordia en 1892, Amberes en 1895. y en Baltimore, tras el cierre de la Casa Morton e Hijos, sucursal que posteriormente llevaron a Nueva York. Plottier era el encargado de las transacciones y arreglos entre exportadores y saladeristas. Su experiencia en el ramo, aquilatada por años de trabajo en empresas familiares en México, le dio a la sociedad importantes contactos y ganancias. En los Folletos Conmemorativos que la firma publicó en 1945 y 1970, éste último con el sugestivo título de Barraca Americana- Un Siglo Construyendo- se reconoce esta interesante labor del intermediario.

La instalación de una sucursal en Concepción del Uruguay, uno de los anhelos de los socios, se produce recién cuando se remodelan las instalaciones del puerto, cuya operatoria era complicada por el bajo calado, un problema aún latente. Construida la nueva dársena sobre el Riacho Itapé, la zona ribereña adquiere una fuerte presencia comercial. La Sucursal Concordia de la Barraca Americana , hábilmente gerenciala por Héctor Baltar había incorporado a su operatoria materiales de construcción y era además agente comercial de Ford, sus ventas superaban a las de la casa matriz de Paysandú y esto termina por convencer a la firma de la necesidad de instalarse en el nuevo puerto de Concepción del Uruguay, que prometía iguales dividendos.

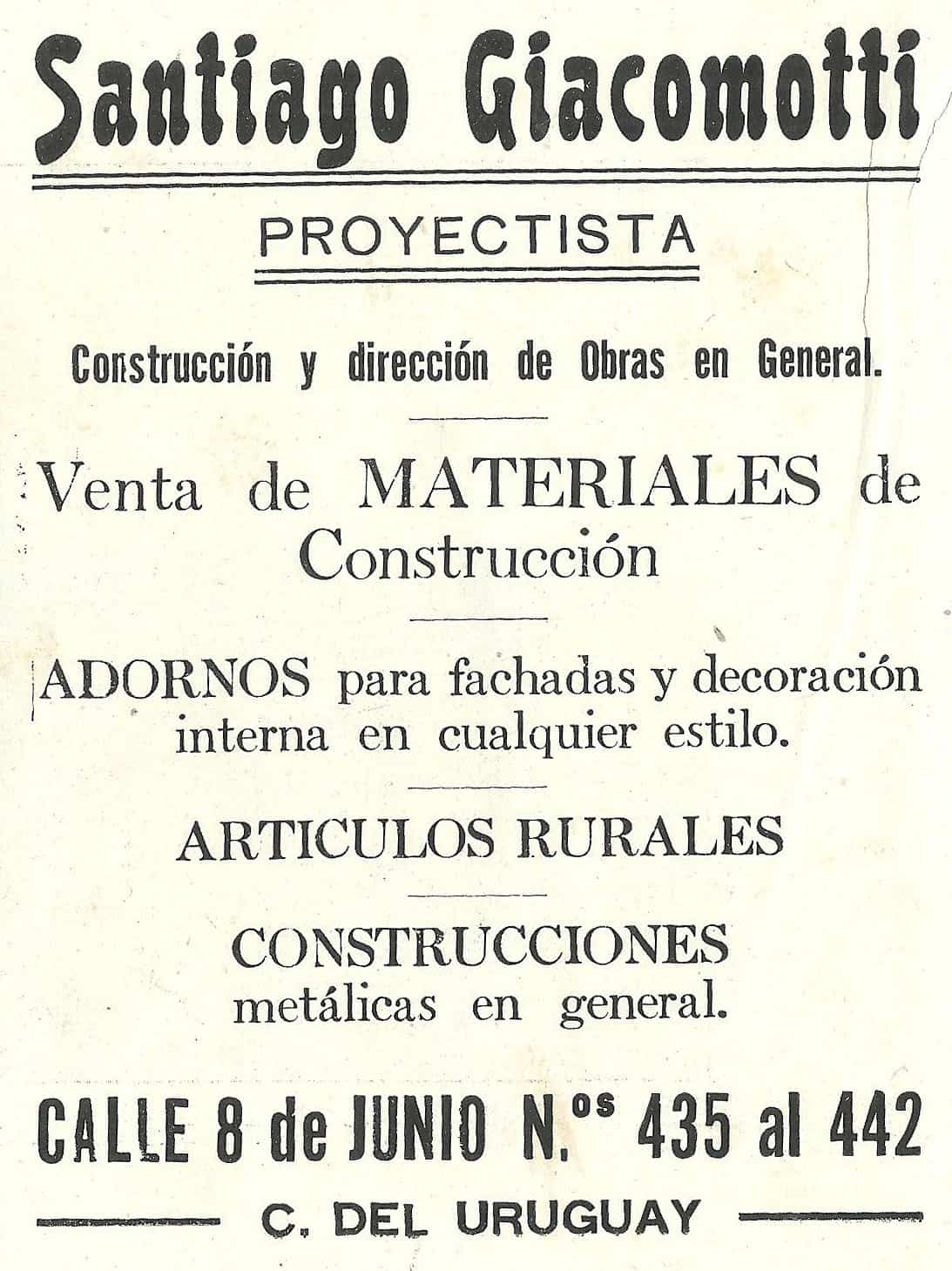

Las operaciones a través de éste utilizaban su importante enlace vial con el resto de las provincias mesopotámicas para abastecer a sus sucursales y expandir la proyección de la firma hasta lugares insospechados. A partir de 1907 sucesivos buques llevaron y trajeron toda clase de mercaderías a y desde este puerto siendo la madera uno de los rubros más requeridos. Entre marzo de 1907 y mayo del mismo año, Hufnagel y Plottier concretaron la instalación de su primer depósito en la zona portuaria, suceso del que los periódicos lugareños dieron amplia cobertura. El Agrimensor Juan Leo, quien intervino en la mayoría de las delimitaciones y trazas de colonias en la provincia, avaló dicha instalación, que tuvo un costo de inicial $ 12.000 ampliada a otra suma similar para facilitar el desmonte, la nivelación a una cota de 6,50 sobre el río y los accesos ferroviarios en doble extensión, el viaducto conductor y el guinche a vapor correspondiente. La firma tramitó directamente los permisos ante el Ministerio de Hacienda, los dos depósitos, de amplias dimensiones, (12 por 40) estaban unidos de 12 metros de ancho que daba a los cimientos del futuro aserradero. El estilo arquitectónico, inglés; utilizó gruesa mampostería, ladrillos importados y estructuras de entrepisos con perfiles metálicos de gran porte. En el interior de este verdadero complejo, tres vías Decauville iban y venían en un incesante movimiento comercial. (Arquitecto S. Giacomotti e Ing. Windmuller) Las construcciones no detuvieron la operatoria, que siguió a buen ritmo con el rubro maderas en primerísimo lugar, destinado en su mayor parte a la sucursal Concordia. Casi en seguida, se incorpora el combustible, con el que se abastecía a gran parte de la provincia.

La habilitación Municipal obtenida el 1º de agosto de 1910- el Decreto correspondiente es de fecha primero de septiembre del mismo año- le concedió permiso para almacenar los siguientes artículos: Maderas en general, Tierra romana, Baldosas para piso, Tierra Pórtland, Techos lisos y enlosados (azulejos), Yeso, Tejas de canaleta, Tiza, Alambre de toda clase, Aguarrás, Kerosene, Nafta, Carbonato de cal para la industria, Pez de resina, Sulfato e hidratos impuros (soda cáustica y común), Calcio en general y galvanizados, Tirantes de hierro macizos, Bujes, Carbón de piedra, Punta de Paris y estoperoles, Tornillos en general, Arandelas y bulones de hierro.

Los rubros autorizados fueron: ferretería, carpintería, construcción, derivados del petróleo y químicos. El circuito de fletes marítimos hacía que sus barcos nunca navegaran en lastre con lo que se aseguraba ganancias en cada operación. Importantes buques esperaban en rada su turno para la descarga dando una vibrante nota de color y movimiento al nuevo puerto. El 19 de septiembre de 1910 se inauguró oficialmente la Sucursal, que estaba a cargo de Emilio Santa Fe. Los Anales de la Barraca registran como un suceso de gran notoriedad la llegada del Vapor Heraldo, el 28 de diciembre de 1910, con máquinas alemanas que se instalaron en el aserradero a vapor, el cual tenía usina propia.

Expansión de la Sucursal

Promediando 1913 el movimiento comercial, intenso, se vio alterado por el inicio de la primera guerra mundial, debiendo soportar la firma además, las pérdidas causadas por un incendio de grandes proporciones en la entrada a puerto del navío Penobscot. Pero estos inconvenientes no arredraron a los directivos, muy por el contrario, sirvieron de acicate para emprender otra importante inversión en el lugar: la compra de cuatro manzanas aledañas por un valor de $ 60.000. Con posterioridad, entre 1916-17, habiendo obtenido la categoría de Agente Oficial Ford, se construye un amplio y elegante Salín de Exposición y Ventas inaugurado en julio de 1917 con la exhibición de 20 modelos de la afamada marca norteamericana. El salón exposición tenía dos amplios salones de depósito y reparaciones, ofreciendo de esta forma un completo servicio a la amplia cartera de clientes. Completando este incesante ritmo de progreso comercial, se adquieren otras fracciones con la intención de construir un depósito general frente al puerto con lo que la Barraca unificó si frente edilicio y se convirtió en la gran firma portuaria de la ciudad, cuyo radio de seis manzanas casi totalmente edificadas demostraba la proyección obtenida, que se complementaba con las representaciones en ciudades y pueblos de la región: Francisco Gavazzo y Reboratti- Gualeguaychú, (1911) Basavilbaso- Entre Ríos, Curuzú Cuatiá- Corrientes, (1918), Villaguay, (1918) . Este intenso movimiento de expansión quedó detenido hacia 1923, por causas internas y externas entre las cuales podemos mencionar las huelgas de trabajadores marítimos, que aunque no alcanzaron ribetes virulentos demostraron los cambios sociales y laborales operados en la sociedad. Frente a esta nueva contingencia, los gerentes y directivos demostraron su adaptación y buena voluntad- Un dato curioso lo es el hecho de que las instancias de mediación se hicieron en la sede de la Policía Provincial, con el comisario inspector como mediador. Otro aspecto a tener en cuenta fue que las sucursales, todas integradas, en gran parte dependían de los manejos que en cada una de ellas hacían sus directivos. La casa principal de Paysandú tuvo grandes pérdidas en la década del ’20. lo que derivó en una inteligente reestructuración de la firma, quedando las casas uruguayas agrupadas con sede en Montevideo y las de Argentina y ultramar con sede central en Buenos Aires. La sucursal Concepción del Uruguay era el engranaje que movilizaba al comercio del litoral y abastecía principalmente a la Sucursal Concordia.

En lo externo, cuando Ford Motors se dedica exclusivamente a la fabricación de maquinaria bélica pone a la firma en un aprieto por la gran cantidad de pedidos que canalizaba, los que fueron puestos en lista de espera hasta junio de 1919, cuando con gran suceso de público y prensa se realiza la exhibición del Tractor Fordson en un campo de la localidad de Caseros, promocionando su alto rendimiento, la avanzada tecnología y el bajo consumo de combustible.

Un problema recurrente en todas las empresas de la región, denunciado asimismo por las grandes cooperativas agrarias: Fondo Comunal- Lucienville- Lar, fue el de la sistemática falta de vagones ferroviarios para el transporte de la mercadería. La correspondencia entre los gerentes de la forma y el de la Entre Ríos Railway Company fue incesante, pero inútil, ya que los vagones solicitados no llegaban, o lo hacían en muy escaso número. Esta política de retaceo se mantuvo en las administraciones ferroviarias aún después de la nacionalización de los servicios, demostrando la influencia perdurable del rígido sistema implementado por los británicos.

Frente a éste y otros inconvenientes, los responsables de la Barraca aguzaron su ingenio y continuaron ofreciendo a su amplia clientela las últimas novedades del mercado, como los equipos radiotelefónicos, que trasmitían conciertos, noticias y radioteatros desde la sucursal, promocionando hábilmente este nuevo elemento de distracción. Durante varias décadas, hasta 1972, la firma siguió prestando sus servicios y manteniendo una fuerte presencia en la zona portuaria local, y en la región toda. A partir de este año, se inicia la venta de los espacios aledaños a las instalaciones principales, culminando en 1984 con la compra del edificio principal y sus instalaciones por la firma Ivoskevich, culminando de esta forma el ciclo de la firma en la ciudad. Las instalaciones en general, aún pueden observarse en el puerto, donde han sido aprovechadas con fines varios, como clubes, pubs, etc.

El Archivo de la Sucursal Concepción del Uruguay

El fichero rescatado, muy prolijo y detallado, abarca el período 1922-35, momento en que la firma realizó la primera de sus divisiones administrativas, (Montevideo-Buenos Aires). Está compuesto por 3562 fichas correspondientes a 1787 clientes y de acuerdo a su contenido se agruparon en Informes – Manifestación de bienes – solicitudes de crédito y Edictos Judiciales. De los Informes requeridos para acceder al crédito, surge una interesante distribución que arroja un 94,80% de clientes para la provincia de Entre Ríos, lo que equivale a un total de 1694 clientes, seguidos por las provincias de Buenos Aires y Corrientes, con 2,97 y 1,12% respectivamente, y porcentajes ínfimos en Misiones, Mendoza. Santa fe y Córdoba. Algunos de estos destinos demuestran que la visión de futuro u la expansión hacia otros rubros seguía presente, como se verá En el Alto Valle del Rio Negro, (Plottier).

La Sucursal en Concepción del Uruguay aglutinaba los rindes productivos de una vasta región agrícola, esencialmente de colonias pobladas por inmigrantes judíos, suizo-franceses, belgas y alemanes del Volga. Las fichas por Departamento muestran el liderazgo del Departamento madre- Uruguay, con 49,17 % de clientes, seguido por Colón, Villaguay, Gualeguaychú, Concordia y Tala en cifras mucho menores pero que se corresponden con los ligares donde se nombraron representantes o se abrieron agencia y sucursales.

Para conocer las actividades laborales de la clientela se han hecho clasificaciones pormenorizadas, que arrojan los siguientes resultados: Agricultores. 568- Comerciantes 601- Empleados 33, Profesionales Trabajadores 268, Varios 62 y Sin Datos un número importante: 265.

Los Informantes constituyen otro rubro de gran interés, eran los encargados de elevar a la firma los datos preciso del solicitante y en muchos casos, sobre todo tratándose de agricultores, esas fichas nos proporcionan una descripción completa de cantidad de hectáreas poseídas y cultivadas, (14.950-5959-) qué clase de cultivos se implementaban, útiles de labranza, animales, elementos de locomoción, cuadro de situación económica del jefe de familia, y concepto que del mismo tenían los bancos las intendencias o las cooperativas. En razón del enclave geográfico de la sucursal, la operatoria con las colonias judías de los departamentos Uruguay y Villaguay fue vital para el desarrollo agrícola-comercial de la zona. Benito Tieffenberg, vecino de Concepción del Uruguay y miembro de la comunidad, se constituyó en la pieza clave para estos Informes, que totalizan 140 intervenciones sobre un total de 137 clientes colonos de la J.C .A. La mayor cantidad se dio en Basavilbaso, 25, Villa Domínguez, 23, La Capilla 22, Las Moscas, 12, Villa Clara, 12, Pueblo Cazés, 10, La Clarita, 9, Ubajay, 5 y cifras menores en el resto de las colonias cercanas. Agrupados por Departamento, la clientela de la J.C .A. era liderada por Villaguay, 58, Uruguay, 45, Colón, 32 y Concordia 2. Nuevamente.

Todo armonizaba con el radio de influencia de las grandes cooperativas agrarias ya mencionadas, que poco a poco se convirtieron en los máximos informantes y llegaron a alquilar depósitos de la barraca en su etapa de grandes rindes cerealeros, así como promocionaron la maquinaria agrícola que vendía la firma en sus Boletines Cooperativos y en El Colono Cooperador, órgano de prensa de las entidades judías. Para ayudar a las operaciones mayores se trabajaba con el Banco Nación, el de Italia y Río de la Plata y con los Bancos Agrícolas Regionales,- 1920-1940 completando un ágil, efectivo y añorado circuito productivo cuyos datos son fundamentales a la hora de integrar estos aspectos. El trabajo de sistematización de este Archivo aclara con profusión de detalles además, las instancias judiciales por las que pasaron numerosos clientes, la organización del comercio y las pequeñas colonias de departamentos de honda tradición ganadera, como Gualeguaychú, y la amplitud de criterio y concepto comercial de avanzada con que se manejaron los destinos de esta importante sucursal de la firma sanducera.

Por: Celia Gladys López (Directora Instituto de Historia FHAyCS Sede Uruguay, UADER – IEHA – ACADEMICI – GECLA – ADHILAC ARGENTINA – EDULAC. Junta de Estudios Históricos de Entre Ríos). Artículo gentileza Museóloga Ana Trípoli