El año 1983 marcó una bisagra en la fracturada historia Argentina que venía de más de 50 años de quiebres institucionales que arrancaban allá por septiembre de 1930 y llegaban hasta el último gobierno de facto que empezaba en marzo de 1976. Después de más de 8 años, por fin nuestro país se aprontaba a edificar una democracia duradera que se quería imponer con fuerza sobre los males del pasado y se vivía una suerte de “primavera democrática”, dónde muchas cosas se creían posibles.

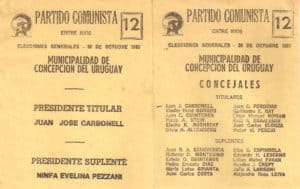

Nuestra ciudad no fue la excepción y fue así como en las elecciones llevadas a cabo el 30 de octubre de 1983, se dieran dos particularidades en la conformación del gobierno municipal. Por un lado se eligió a un presidente municipal de un partido (UCR) y un Concejo Deliberante con mayoría de otro de ellos (PJ), y por otro se agregó a estos un concejal que venía del Partido Comunista, el primero en de esa orientación a acceder a un cargo electivo en Concepción del Uruguay, el escribano Juan José Carbonell.

“Juancho” Carbonell, como se lo conocía, era escribano de profesión y en las elecciones de 1983 alcanzo a ocupar una banca en el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay alcanzando su lista más de 3.000 votos. Durante los cuatro años que duró su función pública donó su dieta a diferentes instituciones de la comunidad, algunas de ellas católicas, como Don Bosco y otras civiles como Alcec o Surco de Esperanza, por ejemplo.

Juan José Carbonell, había nacido en Concordia el 28 de septiembre del año 1931 y falleció en Campana en el 25 de octubre del año 2016, a los 85 años de edad. Una vez recibido de Escribano en la ciudad de Santa Fe, donde integró el Centro de Estudiantes de Derecho, y en 1953 adhirió a la Federación Juvenil Comunista, se radico a Bovril, dónde comenzó a ejercer su ´profesión , pero además, fundó la primera sede del partido Comunista, comienza a participar en el movimiento cooperativo y funda la Caja de Crédito. En esta ciudad se casó y tuvo a dos de sus hijos. En 1962 es candidato a diputado provincial. En 1968 se radica en nuestra ciudad dónde tuvo a sus dos hijos restantes y se dedicó a su escribanía ubicada en calles 8 de Junio y 25 de Mayo, además de participar activamente en varias organizaciones. Fue presidente de la Asociación de Cooperativas del Departamento Uruguay. También tuvo actuación gremial en el Colegio de Escribanos de la provincia, del cual fue vocal, y presidente de la Comisión Notarial de Concepción del Uruguay. Finalmente, se trasladó a la provincia de Buenos Aires, donde vivió sus últimos años en compañía de una de sus hijas y su esposa.

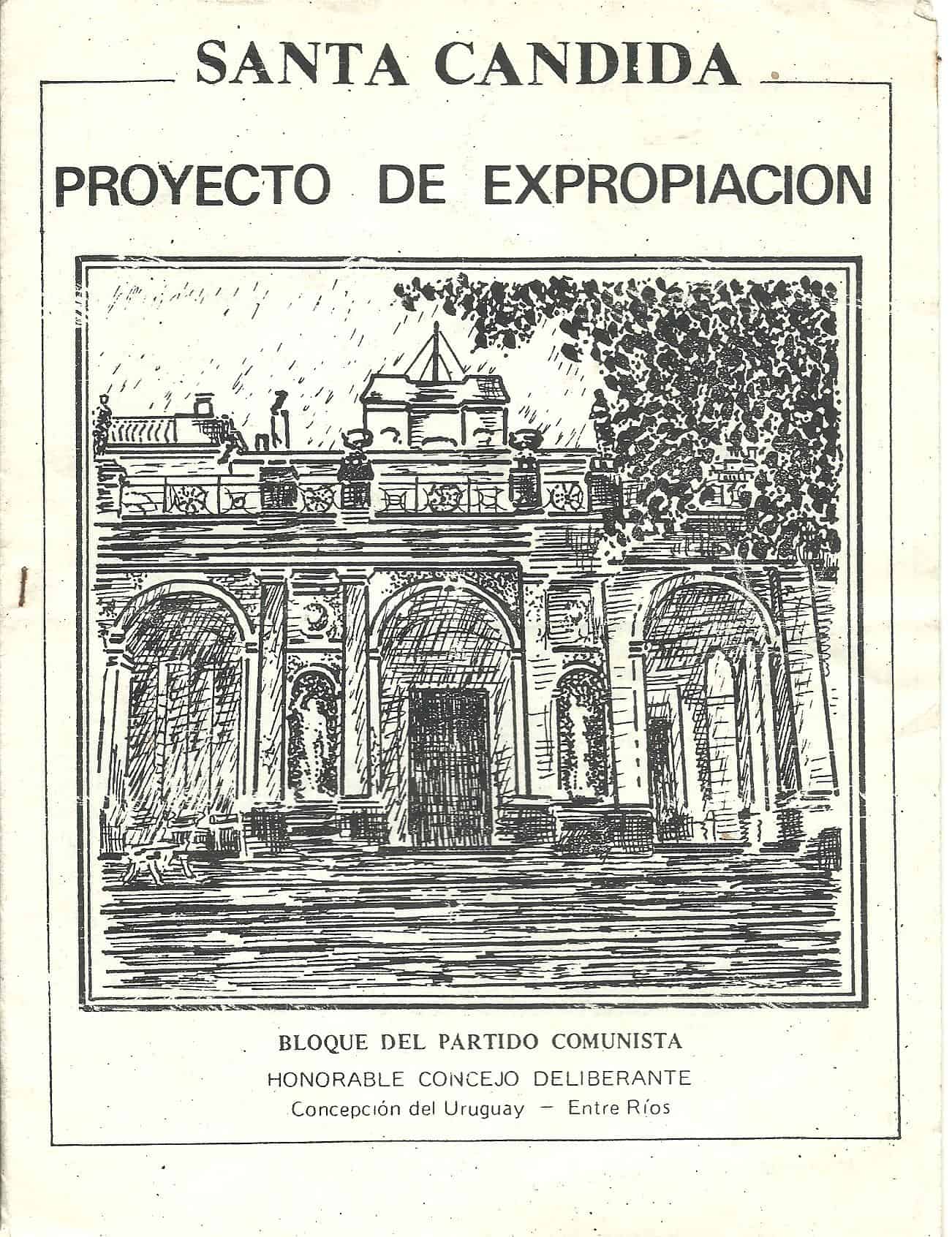

Entre algunas de sus iniciativas se encuentran la creación de la “Plaza de los Derechos Humanos” ubicada en Boulevard Yrigoyen, entre calles Maipú y Reibel que fue aprobada y tuvo su fecha de promulgación el 22 de mayo de 1986 bajo la ordenanza Nº 3010, otro fue el de retirar los retratos de los intendentes que no hubieran sido electos democráticamente; Fue el primero que planteo que la principal playas de la ciudad para esa época (Banco Pelay) debía ser pública, es decir sin que los Uruguayenses deban abonar una entrada para ingresar al mismo y, tal vez su proyecto más resonante fue el elaborado para expropiar el palacio “Santa Cándida”, en ese entonces propiedad de Francisco Sáenz Valiente (nieto del general Urquiza) y de su esposa Elena Zimmerman. Este proyecto, según pudimos averiguar, nunca paso de Comisión de Hacienda, por lo que nunca fue tratado y discutido en el recinto del Concejo.

No obstante esto, es, creemos, bueno recordarlo como símbolo de un tiempo en el que se creía que todo sería posible gracias a la reciente democracia, pero que el tiempo, poco a poco, fue volviendo a la realidad.

Una amiga y colaboradora, la Técnica Bibliotecaria Miriam Barrios, quien trabajó durante varios años en el estudio de Carbonell, nos acercó un folleto impreso con el contenido del proyecto de expropiación de “Santa Cándida”, del cual extraemos el contenido principal del artículo, aclaramos que se ha respetado la escritura original del texto, sin que necesariamente esto represente el pensamiento de los editores.

Proyecto, su fundamentación

En este proyecto se divide la exposición de motivos en tres partes:

Breve reseña histórica. 2. Estudio de antecedentes y relaciones de títulos y, 3. Consideraciones finales. En este artículo, nos limitamos a transcribir un extracto, en el que ha respetado la redacción original y el contenido del mismo. Ver texto completo en:

Breve Reseña Histórica:

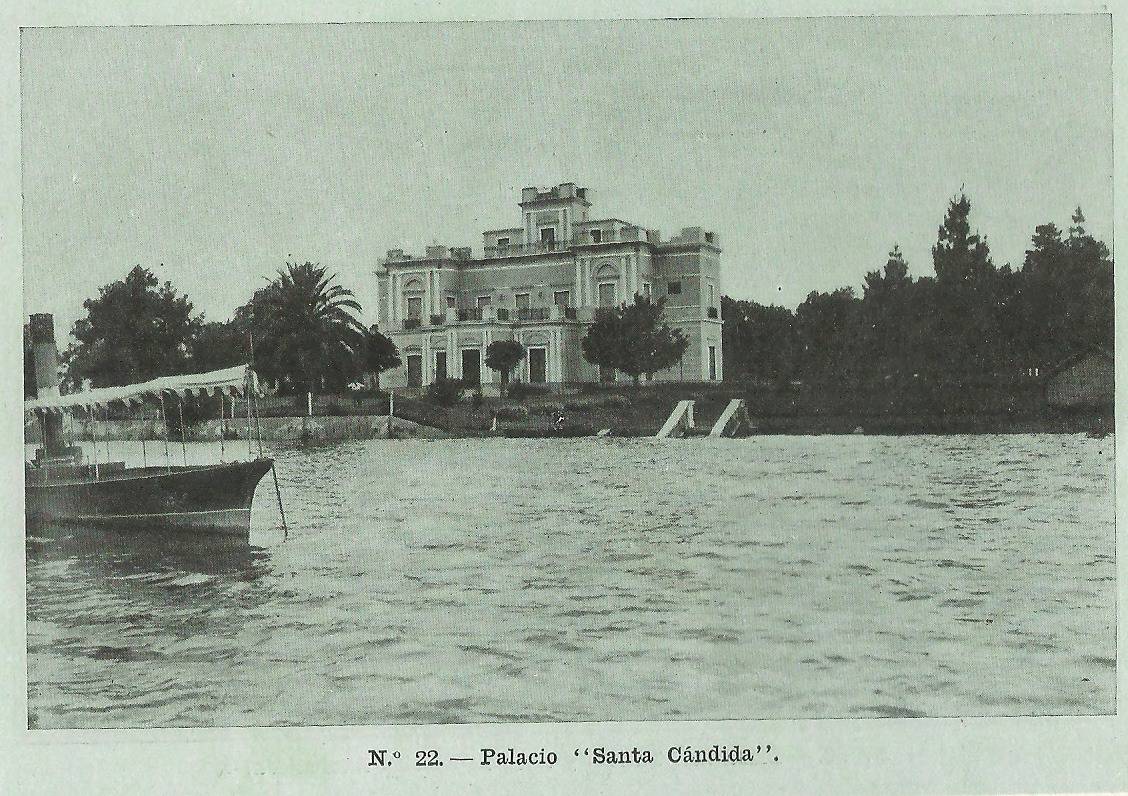

Poco antes de mediar el siglo anterior-corría el año 1847- comenzaba a funcionar un establecimiento industrial, al sur de nuestra ciudad, el que, con el transcurso del tiempo, se convertiría en uno de los principales del país: “El Saladero Santa Cándida”

Se buscó para su instalación la margen del rio, y el lugar preferido contó también como límite al arroyo de la China.

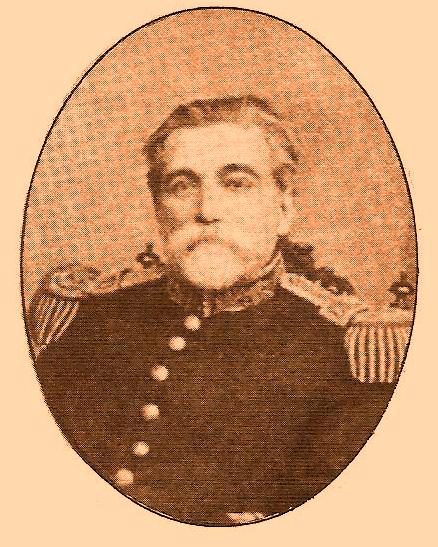

Los planos del hoy Palacio de Santa Cándida fueron obra de Pedro Fosatti. Su propietario el General Justo José de Urquiza, Gobernador de Entre Ríos, era para entonces un acaudalado comerciante y poseedor de grandes extensiones de campo, pobladas todas ellas. Como en otros, se dará el caso del gran estanciero que se transforma en saladerista. Es de hacer notar, que la producción de Santa Cándida desde su inicio, provino en gran parte de las estancias del mismo propietario.

El antecedente más remoto de los trabajos iniciales en el Saladero, es una cuenta corriente a nombre del Señor Gobernador y en donde sus asientos comienzan en el mes de mayo del año 1847.

Las actividades comenzaron con la industrialización del equino. En aquel mes se compran 200 yeguas, hasta alcanzar en el mes de Diciembre una entrada de 451 cabezas. Al año siguiente, 1848, se nota el aumento de la producción, en Enero y Febrero se faenan 1.000 animales. En 1849, en el mes de Abril más de 1.000 alcanzando en mayo la cifra de 1.600 animales faenados.

El consignatario del Saladero en la Ciudad de La Plata, Dr. Gerónimo Gavazzo en el año 1849, realizó un envío de 2.588 cueros de Santa Cándida a EEUU. El saladero para entonces ya estaba en la producción de otros derivados. En determinado momento vende 55 sacos de sebo con 473 arrobas, a $ 1.- la arroba y 82 vejigas de grasa con 44 arrobas, al mismo precio, aparte también de las tareas de esquila y enfardamiento de lana. El resultado de los primeros 11 meses de 1849 arroja un saldo favorable de $ 26.000.- Se destacan envíos a Inglaterra y Cuba por $ 30.000.- y hasta el Establecimiento llegan barcas, goletas y bergantines inglesas, españolas, danesas y belgas entre otras banderas.

El ciudadano francés Francisco Deschamps era quien estaba a cargo de la Administración del Saladero, según la versión obtenida de un viajero inglés.

En el año 1850 existían en el Saladero 6 galpones, dos de ellos muy amplios de 37 x 15 varas; un tercero era el principal de 124 x 15 varas, que era el galpón para saladero y playa, con 2 piletas y 4 asientos de salar, es decir el destinado a la salazón de la carne y lavado y salazón del cuero. Otro galpón se destinaba a depósito de sal, un quinto, con una gran pileta, para depósito de grasa y el último de 20 x 11 varas para tonelería y carpintería.

Existían dos corrales, uno para vacunos de 65 varas de diámetro y otro para equinos de 30 varas. Las dependencias accesorias consistían en varios ranchos para vivienda, cocina, panadería y otras.

El Capital invertido se lo calculaba hasta ese momento en $40.000.- pesos fuertes.

Se puede aseverar que la explotación industrial realizada en Santa Cándida fue integral los principales productos fueron los siguientes: a) Cuero. b) Carne. c) Grasa, cebo y aceite. d) Jabón. e) Velas f) Hueso y ceniza, y g) Cerda.

A medida que las tareas del Saladero fueron en aumento se hicieron necesarias algunas mejoras a sugerencia del asesor Guillermo Yule, entre ellas la construcción de un ferrocarril. En 1860, Urquiza firmó un contrato con los señores Fossati y Ocampo para concretar este elemento de extraordinaria importancia para el desarrollo de las actividades saladeristas. En el mencionado contrato, se comprometían a construir un muelle y puente de madera, como así un ferrocarril que sirva para la carga de los buques.

Hacia fines de 1861, el Saladero Santa Cándida pudo contar con esta notable innovación.

Otra de las mejoras que proponía Yule era la instalación de un equipo de bombas de agua para la provisión del líquido elemento, fundamental para un Saladero. Gran parte de los elementos mecánicos eran accionados por máquinas a vapor. El equipo propuesto por Yule consistía en una bomba a vapor, cañería desde el río y desde la bomba al depósito, es decir una cisterna para contener el agua. El costo total de estas obras era calculado en $ 2.200. En 1880, Juan Cruz Ocampo adquiría en Buenos Aires un equipo compuesto por un motor y una bomba. Dice la crónica de entonces textualmente: “Tiene de fuerza 2 caballos ingleses o sean 5 americanos y de velocidad más de 100 revoluciones por minuto, con lo que hay que inundar el Saladero”.

Los inventarios encontrados son minuciosos y serán largo enumerarlos, aparecen si los elementos de la época, tales como 50 carretillas de mano, zorras de bueyes y prensa para lana. En el año 1860, se incorporó una balanza de factura inglesa, de 10 pies de largo por 7 de ancho, para pesar hasta 8 toneladas.

Para entonces el Capital del Saladero era de $ 207.971, y todo lo hasta aquí referido dá una idea del poderío económico y de la avanzada técnica que poseía este Saladero, verdadero baluarte de la economía de nuestra Provincia.

Para fundamentar esta afirmación basta mencionar que la faena 1858-1859 permitió una venta de los distintos productos allí elaborados, por un monto de

$ 547.523, suma esta de indudable magnitud, si se la compara con el Presupuesto de la Confederación para el año 1857, en el que los ingresos fueron fijados en $ 2.200.000.-

“Santa Cándida” sola producía, una suma equivalente, a la cuarta parte de los ingresos de toda la Confederación Argentina.

Digamos también como última referencia a esta breve reseña que al momento del fallecimiento de Urquiza, éste estaba en tratativas para transformar el Saladero en algo que hubiera constituido una fuente de enorme progreso en aquella época: un frigorífico.

De toda esa grandeza industrial totalmente avanzada para su tiempo, hoy solo se conserva el casco del Establecimiento, la residencia serena y armoniosa de estilo arquitectónico italiano.

(Libros consultados: “Urquiza el saladerista”, Prof. Manuel Macchi y “Historia económica y social de Entre Ríos”, Oscar Urquiza Almandoz.

2°) Estudio de Antecedentes y Relaciones de los títulos:

En esta parte de nuestra exposición señor Presidente, vamos a recorrer todos los traspasos que experimentó la propiedad de Santa Cándida, arrancando desde hoy hasta el año 1852, en que se escritura a favor del General Urquiza, lo que significará recorrer de la historia del bien que nos ocupa, casi un siglo y medio. Por ello advierto a los señores concejales que aunque su lectura es un poco fría, es de vital importancia por cuanto significa la historia, adaptada a derecho, de nuestro terruño.

Santa Cándida es un inmueble que, según la mensura practicada por el Agrimensor Basualdo, Plano Nº 19.180, aprobada por la Dirección General del Catastro de esta Provincia en fecha 27 de Junio de 1967, tiene una superficie total de 37 Has. 51 Áreas y 22 Centiáreas. Se ubica en el Ejido de Concepción del Uruguay, Distrito Tala, Departamento Uruguay, Provincia de Entre Ríos; linda, al Este, en parte con el Arroyo de la China, en parte con el Arroyo Itapé y en parte con el Arroyo del Chancho. Al Sureste, mediante recta alambrada que parte del Arroyo del Chancho linda con el lote 5, en parte con desembocadura de calle Pública y en parte con el lote 20, y al Noroeste, mediante línea alambrada hasta el Arroyo de la China, linda con el Lote 20.

Dominio

Primero: El dominio del inmueble individualizado figura inscripto a nombre de “Arroyo de La China S.A.”, Sociedad constituida en la Capital Federal el 26 de abril de 1983. Le corresponde a la Sociedad Arroyo de la China S.A. por compra que realizó a Don Francisco José Sáenz Valiente el 4 de enero del corriente año, estando representada la sociedad compradora por su Vice Presidenta la señora Helena Zimmermann.

Segundo: Le correspondió a don Francisco José Sáenz Valiente, por compra efectuada a Don Omar Teodoro Ferrari, casado y divorciado judicialmente en fecha 15 de octubre de 1973.

Tercero: Le correspondió a Don Omar Teodoro Ferrari por compra a Santa Cándida S.R. L. en fecha 24 de diciembre de 1968. Este inmueble le fue adjudicado al Señor Ferrari en dominio exclusivo como bien propio, en el juicio de Divorcio y Separación de Bienes con Doña María Regina Posada Araujo.

Cuarto: Correspondió a la sociedad “Santa Cándida Sociedad de Responsabilidad limitada” con domicilio en la Capital Federal, por compra que en mayor extensión hizo a Elena María Llorente de Llorente e Ida María Llorente de Llorente, representadas por José Antonio Llorente, en fecha 25 de febrero de 1959.

Quinto: A Ida María Llorente de Llorente y a Elena María Llorente de Llorente les correspondió por compra, que en mayor extensión, realizaron a Juan Guillermo Seré, Alejandro Mariano Seré, Celina Julia Seré de Bustillo y Ángela Josefina Seré de Herling en fecha 18 de junio de 1948.

Sexto: Les correspondió a Juan Guillermo Seré y otros, por Declaratoria de Herederos de su padre Juan José Guillermo Seré, según testimonio expedido por el Juzgado de Primera instancia en lo Civil de la Capital Federal el 16 de diciembre de 1947.

Séptimo: Juan José Guillermo Seré le correspondió en condominio con sus hijos pre nombrados, por compra que realizaron a los sucesores de Luis Mariano Zuberbuhler y Margot Garret de Zuberbuhler, representados por el Dr. Eduardo Miguel Grané, en fecha 28 de diciembre de 1944.

Octavo: A los sucesores de Luis Mariano Zuberbuhler y de Margot Garret de Zuberbuhler les correspondió por Declaratoria de Herederos, en la Capital Federal el11 de diciembre de 1944.

Noveno: A su vez los esposos Zuberbuhler le correspondió por compra que hicieron el 1 de noviembre de 1941 a Adela Unzué de Leloir, representada en el acto de la compraventa por el Dr. Augusto Rodríguez Larreta.

Décimo: A Adela Unzué de Leloir, le correspondió en mayor extensión por herencia de su padre Mariano Unzué, según hijuela protocolizada en esta ciudad el 21 de octubre de 1908.

Décimo primero: A Mariano Unzué, le correspondió , en mayor extensión, mediante escritura de cesación de condominio, otorgada por él y los señores Saturnino E. Unzué y Guillermo Roger Gilmour, en la Capital Federal el 14 de octubre de 1885.

Nota: A partir de este punto (12) no hay antecedentes de inscripción debido a que las escrituras traslativas de dominio fueron otorgadas antes de la creación del Registro de la Propiedad en la Provincia y los datos y antecedentes que se mencionan a continuación fueron tomados de los Protocolos de los Escribanos que intervinieron, protocolos que están archivados en el Registro de la Propiedad de esta Ciudad y de las protocolizaciones y títulos en ellos agregados.

Décimo Segundo: A Don Mariano Unzué, Saturnino E. Unzué y Guillermo Roger Gilmour, les correspondió por compra, que en mayor extensión y en condominio y en referentes proporciones hicieron al Banco Argentino, en la Capital Federal el 26 de septiembre de 1877.

Décimo tercero: Al Banco Argentino de la ciudad de Buenos Aires le correspondió por compra que hiciera a los señores Lezica y Lanús en fecha 15 de setiembre de 1876.

Décimo cuarto: A Don Ambrosio P. Lezica y a Don Anacarsis Lanús, les correspondió por compra que efectuaron el 3 de octubre de 1872 a la testamentaría del General Justo José de Urquiza, en esta ciudad y representada la sucesión del General Urquiza por su esposa Doña Dolores Costa de Urquiza y por Benjamín Victorica, con la autorización del Juez de Primera Instancia del Uruguay, Dr. Jesús María del Campo.

Nota: En los dos últimos documentos consultados (puntos 13 y 14) el inmueble aparece con el nombre de “El Potrero del Rincón de San Lorenzo” o “Potrero de San Lorenzo” y es mencionado en los mismos, el “Saladero de Santa Cándida” con sus principales edificios como parte integrante de la propiedad.

Décimo Quinto: Al Capitán General Justo José de Urquiza, le correspondió -dice textualmente el documento “la parte principal de la propiedad” por compra que hizo el 14 de noviembre de 1852 al a señora Isabel Álzaga de Elía y otros, según escritura otorgada ante el Juez de Paz de esta ciudad.

3°. Consideraciones Finales

Hemos realizado el estudio de los antecedentes históricos y jurídicos de Santa Cándida, para demostrar por un lado, que ella es patrimonio indelegable de los entrerrianos, por su fundador, y, por otro, por lo que representa históricamente, de la misma manera que el Palacio “San José” es patrimonio del Estado y está abierto a la contemplación y al estudio de todos los ciudadanos.

No puede admitirse en esta hora Argentina y menos ante las manifestaciones de levantado federalismo del Señor Gobernador de Entre Ríos, Doctor Montiel, que una Sociedad Anónima, radicada en Buenos Aires, sea la que disponga de este bien tan caro a la cultura y a la tradición provincial.

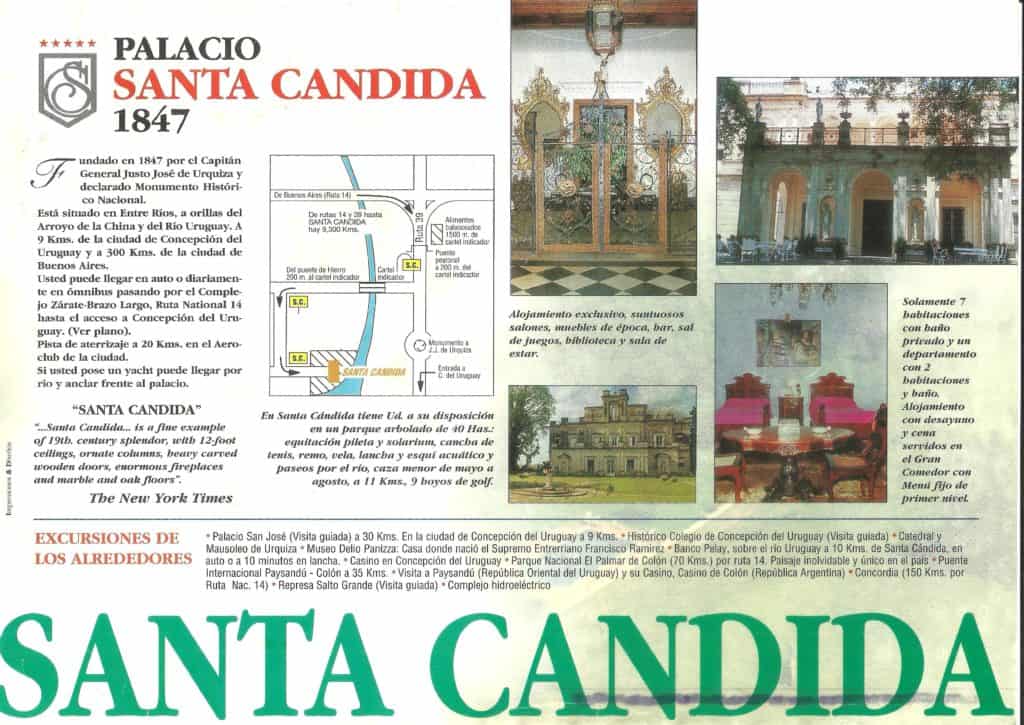

Santa Cándida ha sido convertida ahora en un lujoso Hotel, queriendo significar con lujoso que solo es accesible a la oligarquía.

Para saber cuál ha sido el destino que la propiedad privada le dio a Santa Cándida basta con observar la propaganda comercial que la promociona.

La Revista Mensual “Pertenecer”, noviembre de 1983, Nº 13, dice entre otras barbaridades “…Santa Cándida, un recoleto ámbito entrerriano estrechamente vinculado con los acontecimientos históricos argentinos, se constituye en inusual itinerario para cortas vacaciones. Los amantes del sosiego, el bello paisaje litoral y las excelencias de una arquitectura de época, pueden encontrar en el Palacio de Santa Cándida la suma de sus aspiraciones. Ubicado a media legua de Concepción del Uruguay y a un centenar de metros del hermoso Río de los Pájaros, el Palacio se levanta a la vera del Arroyo de la China, cuyo espejo de agua está recamado de lujuriosas plantas acuáticas…”

y en otro párrafo “Y en este sereno ámbito, se puede compartir con los dueños de casa y sutiles anfitriones, Francisco Sáenz Valiente y Elena Zimmerman, los cocktails en el bar, el té en la Terraza o los snack en la pileta. Y solo a pocos pasos la invitación del río: pesca abundante, aguas serenas para la práctica del remo o el paseo en lancha que permite descubrir arroyos y rincones cautivantes. Los apasionados de la equitación cuentan con 40 Hectáreas para recorrer al galope. En las proximidades de Santa Cándida hay canchas de tenis y campos de golf y para quienes deseen tentar la suerte en la ruleta, fluida comunicación con Paysandú”.

y en otra publicación, también Mensual, Restaurants y Hoteles, Nº 7 (Julio de 1982) leemos “Por sólo U$S 80, por pareja y por día, los turistas se alojan en Santa Cándida con media pensión, que incluye desayuno continental, servido en la habitación o en el comedor y una cena…”

El Diario “La Calle”, que algo tiene que ver con el asunto que nos ocupa, publicaba este aviso, allá por Julio de 1982 “Visite Santa Cándida (Monumento Histórico Nacional). Construido en 1847, residencia del General Urquiza. Hermoso Parque a orillas del Arroyo de la China. Añosa arboleda. Valiosas esculturas de mármol. Visita guiada al interior del Palacio, todos los días de 15 a 18. Bar abierto a los visitantes. Entrada $ 20.000.- ($a 2.-) Menores de 12 años gratis”. Evidentemente para los dueños de Santa Cándida los únicos privilegiados son los niños.

Pero sin dudas, la mayor afrenta que comete; la publicidad, está dada en el Folleto que la Empresa “Aldao Viajes”, ubicada en Maipú Nº 872, también de Buenos Aires, nos ilustra: “Alojamiento exclusivo. Suntuosos salones. Muebles de época. Solamente 5 departamentos con baño privado”.

Y en la tapa, entre signos de interrogación ¿Quiere Ud. vivir en un Monumento Histórico? Venga a Santa Cándida!

¡Vivir en un Monumento Histórico! (Resaltado en el original)

Pero decimos, preguntamos, ¿adónde va a llegar la oligarquía en su insaciable sed de ganancias? A este tren van a alquilar los Museos, las Catedrales, las Tumbas y los Monumentos Históricos de nuestra Patria, para que les reditúe dividendos!

Entonces para qué decimos encendidos discursos los 3 de Febrero y nos golpeamos el pecho por el Federalismo, por el amor a nuestra tierra, a nuestro pasado histórico si la verdadera historia, la auténtica progresista, la Oligarquía la tirar al Tacho de la basura!

Señores Concejales: vuestros Partidos conocen bien, porque lo han sentido en carne propia, al accionar Siniestro de la Oligarquía.

El 6 de Septiembre de 1930 fue usurpado el Poder mediante un golpe de estado fascista que derrocara al Gobierno Popular de aquel ilustre caudillo radical: Don Hipólito Yrigoyen!

Y con cuanto odio se ensañaron y denigraron, vanamente, contra María Eva Duarte de Perón, abanderada de los humildes!

Es esa misma Oligarquía, representante fiel de una clase minúscula y privilegiada la que hoy le alquila por dólares por día, a los niños bien (Resaltado en el original) el patrimonio histórico de los entrerrianos!

Este proyecto de Comunicación tiene dos premisas fundamentales:

a) Darle a Santa Cándida un destino profundamente social. y

b) Reivindicar la importancia histórica que ella tiene para Entre Ríos.

Es por todo ello que pedimos el apoyo del Honorable Concejo Deliberante en pleno, para que más que el proyecto de un Partido Político, sea una medida patriótica y unitaria.

Este proyecto fija, una clara posición de principios democráticos y anti oligárquicos, desechando por estéril cualquier intención de carácter subjetivo o personal que se le pretenda dar y aspira a ser con el mandato que nos diera el Pueblo de Concepción del Uruguay el 30 de octubre de 1983.

- del Uruguay, Entre Ríos, Mayo de 1984.

El Proyecto

Visto:

El valor histórico que tiene para la entrerrianía el Palacio “Santa Cándida“, que fue un importante saladero y residencia del General Justo José de Urquiza, y

Considerando:

Que es menester querer recuperarlo para el patrimonio provincial, haciéndole jugar un papel de mayor relevancia social, poniendo fin a la utilización que intereses privados hacen del mismo actualmente desnaturalizando su contenido histórico.

El Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay sanciona con fuerza de Comunicación

Artículo 1. Comuníquese al Sr. Gobernador de la Provincia de Entre Ríos Doctor Sergio V. Montiel sobre la conveniencia y necesidad de proceder a la expropiación del Palacio “Santa Cándida” a favor del Estado Provincial.

Artículo 2. Declárase que sería de suma importancia social que al mismo se le diera destino para un Hospital geriátrico y/o pediátrico y/o Museo Histórico provincial. Para la factibilidad de los dos (2) primeros supuestos se consultará a los organismos profesionales de la salud competentes.

Artículo 3. Comunicase al Sr. Presidente de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Contador Juan Carlos Lucio Godoy, que este Honorable Cuerpo vería con agrado su adhesión al presente proyecto.

Artículo 4. Autorízase a un concejal de cada bloque de este Concejo para que representen a éste.

Artículo 5. De forma.

Juan José Carbonell (Concejal Partido Comunista)

Texto y edición: Virginia Civetta y Carlos Ratto. Agradecimiento a Miriam Barrios por el proyecto y a María del Carmen González por la trascripción del texto. Reseña de Juan J. Carbonell extraída de diario Uno de Entre Ríos, 31 de octubre de 2016 y Análisis Digital, 26 de Octubre de 2016