La vida en el colegio (1857-1863)

El Dr. Luis Aráoz, oriundo de Tucumán, arribo a nuestra ciudad para estudiar en el Colegio del Uruguay, al que arribó el sábado 7 de junio de 1857 y permaneció por espacio de 6 años. Ya grande, a los 88 años, se decidió a publicar sus memorias de aquellos años, gracias a ello podemos saber de primera mano cómo era la vida en el Colegio de tan solo 8 años de su fundación.

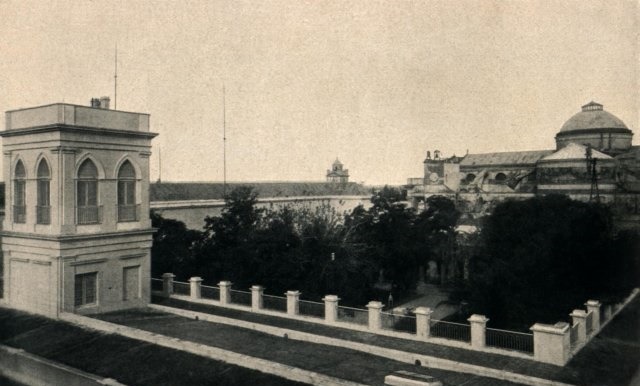

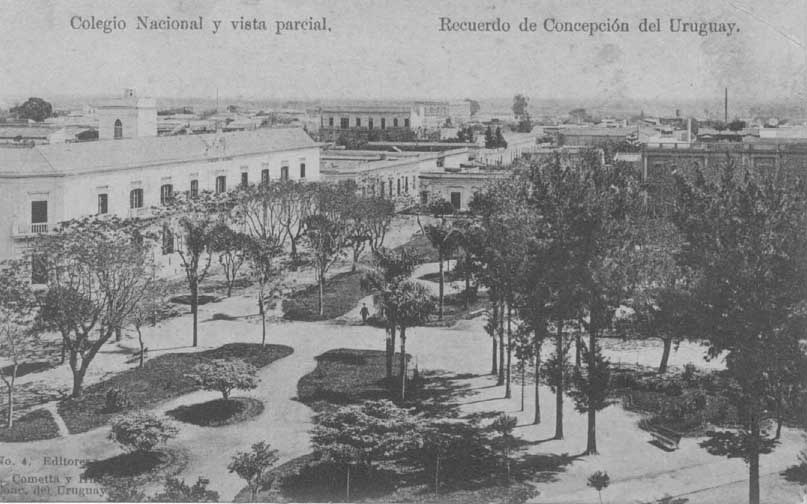

Seguramente a algunos les parecerá muy diferente el colegio que nos muestra Aráoz al que podemos conocer hoy. Lo cierto es que nuestro Colegio paso por dos grandes remodelaciones que le cambiaron total mente su fisonomía interna, una en 1835, en la que se agrega la planta alta frente a plaza Ramírez (Sobre un diseño de Pedro Melitón González y se modifica el ala este del mismo, las obras terminan en 1874. Y otra en 1935 en la que prácticamente todo el colegio, salvo el, frente este y el mirador, es demolido y se reconstruye agregando en este caso el primer piso que da sobre la calle Leguizamón. Fue tal la magnitud de la obra que recién 7 años después, en 1942 el colegio, que durante ese tiempo funcionó en la Escuela Normal, volviera a su propio edificio. Este último es el colegio que hoy conocemos.

Vida doméstica – Menaje

La vida doméstica estaba adaptada a la pobreza e insuficiencia de los muebles y útiles y de más elementos que suministraba el colegio, con la incomodidad y aún la consiguiente falta de higiene, y sin embargo, la salud de los numerosos alumnos aglomerados (más de 500), en tan estrecho local, era inalterable, debido seguramente, al incomparable clima de la zona en que está ubicada la ciudad de Concepción del Uruguay, proverbial por su salud y belleza, como lo ha demostrado la estadística demográfica.

Bastará decir que durante los seis años que fui interno en el colegio, sólo fallecieron dos colegiales, uno, Juan Castellanos, (de Gualeguaychú), enfermó de gripe en el año 1858, y Casacuberta, también de Gualeguaychú, y Reboredo de Buenos Aires, ambos de enfermedad propia.

Pero en el año 1856, uno de los primeros enterrados en el nuevo cementerio inaugurado en dicho año (el actual), fue un joven Marechal o Marchan, a quien Andrade había dedicado unos lindos versos, y el rector Dr. Larroque un conceptuoso discurso, según referían los Colegiales en 1857 cuando yo ingrese.

A Juan Castellanos también dedicó el Dr. Larroque un bello discurso del cual recuerdo algunos párrafos.

Los Muebles

Las camas eran de fierro construidas en la localidad, sin nada de adorno, ni ruedas, ni pintura. Consistían en dos cabezales sencillos a la moda usual, dos laderos de planchuelas encajadas por sus extremidades a las patas para soportar el lecho y unir aquellos con los respectivos tornillos o roscas en sus extremidades y la tuerca que los aseguraba por la parte exterior.

Encima de los laderos, las tablas para el colchón; pero como era frecuente la falta de ellas, algunos muchachos usaban cuerdas entrelazadas de lado a lado que no soportaban horizontalmente el colchón, viniendo a formar como una bolsa o hamaca que, a veces, casi tocaban el suelo. No por eso perdían el sueño para dormir como si tal cosa, pues los feroces madrugones pasaban por alto toda incomodidad

Después, conforme iba aumentando el número de alumnos, las camas se construían de pino blanco por el carpintero del colegio. Todo este menaje ha desaparecido, dado que se suprimió el internado en el colegio, tan completamente que no he vuelto a ver una sola de esas camas, aún en las casas particulares, a pesar de mi empeño en buscarlas, para conservarlas como un objeto de recuerdo de la pobreza y de cuando se fundara el colegio.

La ubicación de las camas en los dormitorios era perpendicular a las murallas, y distanciadas unas de otras, a lo más, unos 50 centímetros, quedando una callejuela o pasillo por el centro del aposento, por el que se paseaban los veladores durante toda la noche, encargados de la vigilancia.

Debajo de cada cama se tenía el baúl con la ropa y una bolsa con la que debía ser lavada. No había escupideras, de modo que previa permiso del velador, había que salir a medianoche, si era el caso, atravesar el patio, para concurrir a los excusados.

El dormitorio grande, como ya hemos dicho, comprendía toda la cuadra de frente a la plaza Ramírez, y el cuarto de cuadra que hacía ángulo al sud sobre la actual calle por medio con la iglesia. A este cuarto de cuadra lo denominaban “El valle”, no sé por que razón.

A mi me tocó, hacer mi cama sobre una de las mesas de la sala de matemáticas, actualmente parte del salón de actos públicos, sobre la galería, y algunos días después tuve ubicación en “El valle”, al lado de la mocheta del arco del muro interno con la cabecera al Sud. En el año siguiente, pasé al extremo norte del mismo dormitorio, al lado de la ventana norte de lo que es actualmente el Salón de Actos Públicos.

A mi me tocó, hacer mi cama sobre una de las mesas de la sala de matemáticas, actualmente parte del salón de actos públicos, sobre la galería, y algunos días después tuve ubicación en “El valle”, al lado de la mocheta del arco del muro interno con la cabecera al Sud. En el año siguiente, pasé al extremo norte del mismo dormitorio, al lado de la ventana norte de lo que es actualmente el Salón de Actos Públicos.

A mi lado tenía a Francisco Viñas, español, compañero de los pocos que, como yo, sobrevivimos actualmente. Enseguida hacia el lado Norte tenían sus camas Cipriano Pons y Pedro José Peña (no recuerdo a otros). En 1859 pasé al dormitorio de Martín Saravia, que lo componía el salón de la media cuadra sobre la actual calle Galarza hasta el ángulo Noroeste (calle Leguizamón). Allí fueron también Pedro José Peña, su hermano Manuel, Mariano Alisedo, José E. Colombre, Lorenzo Escobar, José Colombo, Lisandro Segovia, Nazario Benavidez, etc.

En 1861 pasé a jefe, conjuntamente con Mariano Alisedo y Eusebio Dojortí, del dormitorio del salón que comprendía la media cuadra sobre la calle con frente al Sud, (que antes sirvió de iglesia) desde el zaguán hasta tocar con el cuarto de la esquina Sud Oeste, que ocupaba el vice-rector Don Domingo Ereñú.

De los compañeros en este dormitorio recuerdo a Juan Miguel Clementino Sañudo, Luciano Quesada, Legarreta, Valentín Virasoro, Adolfo Aldao, etc., etc.

Nosotros, los tres jefes, ocupábamos el cuarto situado sobre la calle a la izquierda del zaguán de entrada. Los mismos alumnos debían hacer sus camas bajo penitencia, si no las dejaban bien tendidas o arregladas.

Refiero lo que pasaba en mí porque así sucedía más o menos a todos los alumnos cuya vida interna, como puede verse, era dirigida paternalmente por el Rectorado, con el cuidado y vigilancia de que los colegiales siguieran rumbos según su edad y conservando la intimidad de sus amigos, cultura, y cariño recíproco.

El dormitorio grande contenía como 120 camas y no menos de 50 el precedente. Fuera de los otros que había en el mismo edificio, se alquilaban casas para dar colocación a los que no cabían en la misma casa. Generalmente los de afuera, eran para los alumnos de más edad.

Veladores

Era un privilegio ser nombrado velador, porque se les permitía dormir hasta las 8 de la mañana, y no más a los que les tocaba el turno de pasar mala noche.

Para el dormitorio grande se nombraban, por el mismo Rector 28 veladores, elegidos entre los alumnos más formales, 4 para cada noche de la semana, 2 de ellos para el cuidado de las 4 horas desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. Estos despertaban a los otros 2 que les correspondía desde la 1 a las 5 a.m., en la noche del día de la semana de su tumo.

A su cuidado estaba la vigilancia constante en toda la noche para mantener el orden, dar permiso al que tenía que ir a los W.C. o por sí alguno se enfermaba, y dar parte al Rector al día siguiente de las novedades que hubiese.

Se hacía guardia, tomando mate, en el zaguán del segundo orden o piezas al lado de la plaza, actualmente adyacente a la escalera para los altos, y única entrada entonces, para el dormitorio, pues la puerta que da a la plaza, estaba totalmente cerrada, o clavada.

La entrada a los dormitorios durante el día, era totalmente prohibida, solamente con permiso del jefe podía entrarse en casos de urgencia, para cambiar ropa u otra diligencia necesaria.

Los muebles

Eran todos de obra blanca de carpintería, sin el trabajo del obrero de muebles, de tablas de pino Spruce apenas cepilladas, sin nada de barniz ni pintura, tanto las mesas como los bancos o asientos. Solamente los escaparates que guardaban los instrumentos de música y algunos de los del gabinete de física, tenía pintura imitación cedro.

Sillas

Puedo afirmar que no alcanzaban a una docena las que había en el colegio y no todas con asiento de suela o cuero, nada de esterilla ni tapicería, destinadas a los profesores.

Dos había en el estudio de mayores, para Larroque y para el profesor Jorge Clark en el extremo norte del salón; una en el de menores, una en la sala de música (de ñandubay y asiento de suela) como para cura confesor; una en la sala de religión; finalmente otra en la cabecera de la mesa de profesores o del Rector en el comedor.

Todos los demás asientos eran de largos bancos de pinotea y otros de un solo asiento para los colegiales como jefes de mesa que ocupaban la cabecera de ellas en el comedor. Y por consiguiente, nada de respaldos, para apoyarse a descansar.

Mesas

Las de los salones de estudio y de las clases no tenían menos de tres metros de longitud y la escasa anchura de 0,60 centímetros, con seis cajones hacia un solo lado para abrirse hacia arriba, y su cerradura o candado, cada mesa para seis alumnos. Dichos cajones estaban destinados a guardar los libros de estudio y útiles de escritorio de cada colegial.

La ubicación de esas mesas en el salón de estudio de los mayores era, como es de suponerse, paralela a las murallas, a una distancia como de 0,50 centímetros y otra mesa adjunta con el frente hacia el centro del salón, de manera que ambas unidas por sus fondos formaban una mesa de 12 cajones para 12 alumnos, 6 con la espalda contra la muralla, y 6 hacia el pasillo del centro del salón, sin ningún respaldo en el banco de una sola tabla sobre tres patas de pino blanco.

Al otro lado del salón las mesas tenían la misma colocación, de modo que apenas quedaba un pasillo, no más de 1 metro de anchura, en el centro del salón sobre el cual daban la espalda la hilera de alumnos en toda la extensión del salón.

Las extremidades de las mesas estaban apartadas como 0,40 centímetros unas de otras, al objeto de que se pudiese pasar para ocupar los asientos con respaldo de la pared. Pero como frecuentemente había alumnos rezagados, para ocupar su asiento tenían, a veces, que hacerlo pasando sobre la mesa.

Cada mesa tenía un jefe. Cuando cesaba las entrada a los salones, el Rector Larroque, decía: “Parte”, para que se lo dieran los jefes de las mesas, en caso que faltase algún alumno.

En el estudio de mayores, la ubicación de las mesas era la siguiente: En el ángulo de dicho salón con el de menores, al centro sobre una tarima, la mesa del Dr. Larroque, con su silla desde donde vigilaba los dos salones, de mayores y el de menores, ambos, como queda dicho, sobre la galería interior Este y Sud.

A la derecha de la tarima una mesa con seis alumnos, y después, siguiendo hacia el Norte el salón, las mesas dobles, a cada lado, de doce alumnos c/u, menos las últimas (al llegar al fondo) hoy zaguán de entrada por la plaza, donde a cada lado de los muros había una mesa simple dejando el espacio al centro para el pizarrón y silla del profesor, de la clase mercantil o de comercio, que era don Jorge Clark.

El salón de menores, más o menos tenía las mismas distribuciones dejando el fondo Oeste hasta el muro del zaguán central Norte-Sud, el espacio para las cátedras de gramática, etc., etc., que desempeñaba el profesor, Dr. Baldomero García Quimo.

Dormitorio No. Pasando el zaguán y con entrada por el mismo, la pieza con dos ventanas sobre la galería, era dormitorio de legistas; allí estaban: Juan Mantero, Desiderio Rozas, Retamal, Cornejo, y otros.

Sala de Música. Pared por medio siguiendo siempre al Oeste, con dos ventanas también sobre la galería, era la sala de música, con dos mesas de pino de las ya descriptas, paralelas a la pared de las ventanas y cuatro escaparates con los instrumentos de la banda de música, las partituras, y cuadernos, los faroles de los atriles, etc.

A lo largo de la pared del fondo los atriles con bancos a los dos lados para los alumnos de la banda.

En la cabecera un piano horizontal para tomar las lecciones de solfeo cantado, y para acompañar a la orquesta.

El cuarto siguiente, cuadrando las dos hileras de piezas, contenía los roperos (de pino blanco) con el vestuario de los alumnos del batallón “Guardia de Su Excelencia”, blusas azules de paño con vivos o filetes colorados, cinturones y kepis a la moda francesa; y en otros roperos los fusiles del batallón, todos fulminantes, sin bayoneta como 200.

Sobre la galería Oeste, como ya hemos anotado, con puerta en el ángulo y una ventana, vivía el Ecónomo del Colegio, el anciano don Felipe Argento, con su hijo Aureliano. Allí compraban los muchachos, yerba, azúcar, tortas revestidas de azúcar quemada, etc.,

La cocina. Al Norte enseguida del zaguán que da a la calle (hoy Leguizamón) y con dos ventanas sobre la galería, estaba la cocina. Sus útiles eran, una larga y pesada mesa de pinotea, en la que se trituraba la carne, la cual mantenía el olor a pino aún después de cocinada, el asado y también el caldo del puchero; pero que teníamos que devorarlo prescindiendo de su repugnancia.

Contra la pared de los fogones donde se hacía el asado al horno, (detestable), y en grandes tachos de lata el caldo, café con leche, etc. Los cocineros eran tres o cuatro vascos de muy pobre indumentaria, y nada de aseados.

La puerta de entrada era a la izquierda del zaguán central y la de la derecha la del cuarto del legista Medrano, que vivía solo, y encargado de vigilar (según creemos) los toques de la campana que pendía de un palo encajado al lado de la puerta de la galería y como a dos metros de altura. Hasta hace pocos años ese palo todavía estaba colocado. Según creemos el Rector Dr. Tibiletti lo ha hecho sacar.

La campana. Fue regalada al General Roca durante el rectorado del Dr. Honorio Leguizamón. Este me refirió que el general Roca la tenía en su estancia “La Larga” en La Pampa.

Los lavatorios. Ocupaban la sala con dos ventanas, y entrada por el pequeño patio del Oeste, enseguida del cuarto de Medrano. Era una mesa larga, casi del largo del salón, dos tablas forradas de zinc, en dos planos inclinados hacia la línea del centro. Una cabecera más alta que la de la otra extremidad, al objeto de que la diferencia de altura correspondiese a la altura y comodidad de los alumnos, de tan diferentes tamaños.

Los lavatorios. Ocupaban la sala con dos ventanas, y entrada por el pequeño patio del Oeste, enseguida del cuarto de Medrano. Era una mesa larga, casi del largo del salón, dos tablas forradas de zinc, en dos planos inclinados hacia la línea del centro. Una cabecera más alta que la de la otra extremidad, al objeto de que la diferencia de altura correspondiese a la altura y comodidad de los alumnos, de tan diferentes tamaños.

Al lado de la cabecera alta estaba el depósito de agua en una media pipa. Enseguida de la más baja otra tina igual que recibía las aguas servidas de las palanganas que las volcaban sobre la mesa.

Las palanganas eran de hojalata, fabricación extranjera, en número no menos de veinte. El jabón (negro generalmente) lo llevaba el alumno juntamente con su toalla.

El agua siempre muy fría; era terrible cumplir con el reglamento de lavarse la cabeza una vez por semana, al toque de campana en el invierno, a medianoche.

Los excusados. En el patiecito referido estaban los excusados. Consistían en 3 o 4 cámaras escalonadas hacia el fondo (como de dos metros y medio, y con dos o tres escalones sobre la superficie. Cuando se llenaban, se los desagotaba a la medianoche, generalmente en las vacaciones.

Cuando se sentía por las calles el traqueteo de los carros conductores y la ráfaga del aire alterado se exclamaba: ¡Ahí va el Tigre!

Los orinales eran detestables, consistían en pequeñas piletas, angostas, del ancho de la pieza, contra de las murallas, la mitad bajo el nivel del suelo, y por el fondo se escurría el líquido para juntarse con las cámaras del Tigre.

El agua para tomar. A la izquierda del patiecito estaba una pipa colocada horizontalmente sobre dos bajos caballetes y un agujero en la parte media superior, y al lado de éste una cadena delgada (1 metro de largo) atornillada al lado del agujero , y en la otra extremidad un jarro de lata asegurado por la oreja de la cadena.

El mismo jarro servía para cuantos tenían necesidad de tomar agua, introduciéndolo a la pipa para alzar el agua.

La Enfermería. Sobre el mismo patiecito doblando hacia la derecha, se daba a su izquierda con la puerta de la enfermería, de los excusados, tan solo por la pequeña anchura del mencionado patiecito.

Era (1857), la enfermería atendida por el colegial Fermín Montaña (del Paraná), y en ella, como un privilegio, tenía su dormitorio el alumno N. Videla, de familia pudiente de Chile (Valparaíso) en el referido año. Después vivió, como ya hemos dicho, en la esquina de la calle 25 de Mayo y Rocamora, a la derecha 1 o 2 años después, la enfermería fue trasladada a las piezas que se construyeron en el sitio de media manzana, calle por medio del Colegio, (Leguizamón hoy). Eran una pieza para enfermería, que empezaba como a 15 metros del arco de la calle, y 3 más siguiendo al Oeste para dormitorios, todas de techo de paja. El enfermero era Pedro Balarino, ya de edad, muy buen hombre.

A pesar del crecido número de colegiales y de la vida pobre y antihigiénica que se hacía, nunca la enfermería ha tenido más de cinco enfermos conjuntamente. El médico, único entonces en el Uruguay, era el Dr. Vicente H. Montero, bien conocido por su filantropía y nobleza.

Todo alumno que decía estar enfermo, tenía que ir a la enfermería para ser examinado por el médico, e informar diariamente si realmente estaba enfermo, o para recibir la asistencia necesaria. Por consiguiente, de nada valía una ficción o maña, que era penitenciada si la constataba el informe médico.

Comedores. El salón principal sobre la calle Oeste (Leguizamón) empezaba desde el zaguán de salida de dicha calle hasta la pared, hacia el Norte, que lo separaba de la enfermería de frente de los excusados.

Paralela a dicho salón sobre una tarima cuya extensión era la anchura del salón, estaba colocada la mesa ocupada por el Rector, en la cabecera Oeste, espalda a la calle, y en los bancos a lo largo, algunos legistas o profesores.

A cada lado del salón, las mesas de los colegiales, cada uno con doble fila de largos bancos, una arrimada a la pared, y otra hacia el centro, y cada mesa era ocupada por no menos de 16 alumnos con un jefe a la cabecera sentado en un pequeño banco.

El jefe distribuía la comida de la fuente a los comensales se su mesa. La entrada al comedor, que se concurría desde los salones de estudio, era siempre en formación de dos en dos, y cada colegial tenía su lugar señalado en las mesas.

La entrada, por el zaguán del centro, se hacía ante la vigilancia del rector Larroque, que se paraba en la puerta de entrada. Ya todos adentro y parado cada uno frente de su asiento, en la tarima referida pronunciaba las siguientes palabras de rezo en latín: Benedictio Mensa. Benedicite. Oremus. Bénedic, Domine, nos, et hactua dona, qua de tua largitáte sumus iump. Tuvi. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

Bendición de la Mesa

Nota: Oración que pronunciaba el Rector Dr. Larroque al sentarse a la mesa. (Colegio del Uruguay)

Antes del rezo leía el parte de todos los jefes, sobre las faltas de los alumnos y dictaba la pena a cada uno, generalmente privándolos del pan (lo único bueno que se servía), u ordenando copiar cierto número de veces el verbo aplicado a la falta.

En la mesa no era tan riguroso el silencio. Algo se podía hablar o conversar, pero en voz baja.

Servicio de mesa. Consistía: en una fuente redonda de hojalata, con dos orejas de alambre, de fabricación local, en las que se conducía la comida a la mesa entregándola al jefe de ella para el reparto.

Dos platos de hojalata, hondo uno, plano el otro, para cada comensal, de fabricación extranjera, las cucharas de acero estañado; los tenedores y cuchillos de cabo compuesto de dos chapas de hueso, todo de lo más ordinario y pobre. Una jarra, también de lata y un vaso para cada mesa para tomar agua. Sólo el servicio para el te de mañana era de loza blanca. Todo sobre un mantel y nada de servilletas.

La Comida. De mañana, a las 8, una taza de té con leche, y un pan que los sirvientes repartían conduciéndolo en un canasto con el cuidado de no ser engañado por el colegial para conseguir dos en vez de uno, pues cuando alguno era penado privándosele del pan, procuraba hacerlo equivocar al repartidor, o al compañero de al lado, para entregarle al penitenciado.

El almuerzo. (De 11 a 12). Consistía en caldo de puchero, las carnes del puchero y un guiso detestable.

La comida. (de 7 a 8 de la tarde). Una sopa (fideos o arroz), el consabido guiso, y el asado, algunas veces este acompañado por ensalada de lechuga. La carne, triturada groseramente sobre las mesas de pinotea de la cocina, la mayor parte de las veces venía impregnada con el olor a la madera de la mesa.

Algunas ocasiones, dos o tres veces al mes, servían orejones, pero ¡que orejones, bien orejudos!

Nada de postres, fruta, ni verdura, ni mucho menos vino. Todo esto no hemos conocido en la alimentación, pero nos ha servido de experiencia para aprender a ser pobres, y contrarrestar con indiferencia y altivez la vanidad que enorgullece a los que no han conocido necesidades.

El lavado de la ropa. Se hacía bajo la dirección de alumnos nombrados por Larroque, con la designación de Jefes de Brigada. Cada brigada la constituía un cierto número de colegiales, los cuales debían llevar su ropa a lavar bajo inventario y marcada con su número de matrícula. El jefe confrontaba los apuntes en presencia de las lavanderas, y hacía la entrega del conjunto.

Cuando venían a recoger la ropa, o la devolvían ya lavada, el mismo Dr. Larroque en el estudio o en el comedor, hacia el anuncio en alta voz: “Ha venido la ropa de tal brigada”, expresando el número de ella o avisando el momento en que iba a ser entrega para llevarla.

El Baño. A las cuatro de la mañana, una o dos veces por semana, siempre formados en hilera de dos en fondo, conducidos por el incansable rector Dr. Larroque, iba el colegio al baño, en el río, generalmente al “Puerto de las Piedras”, paseo de los colegiales, actualmente “Puerto Nuevo“; otras veces al “Puerto de los Barcos“, hoy “Puerto Viejo “ y otras al “Puerto Calvento”.

Una vez en la margen del río, ordenaba Larroque sacarse la ropa exterior, y enseguida, el reposo de diez o más minutos, después de los cuales, daba la voz de: ¡al agua!

Era prohibido a los que no sabían nadar, ni a los más pequeños, entrar al agua donde podían perderse. Y a los que sabían nadar les era permitido entrar a lo hondo pero sin pasar el límite señalado, sobre cuya línea se mantenían de guardia dos botes a fin de evitar los peligros y hacer la salvedad.

Esta precaución respondía, según se decía, a que, en uno de los años precedentes (1855-1856), se había ahogado el clérigo Céspedes en momentos en que sostenía enseñándole a nadar al chiquilín Emilio Villafañe. O por otra desgracia igual con otro colegial.

Vida de Estudios

A las cuatro y media en verano, y a las cinco en invierno, se tocaba la campana para levantarse. Era plena noche e intenso frío en invierno. Una hora después ya estábamos todos en los Estudios, a los que se entraba por una sola puerta, la que está en el ángulo Sud-Este de las galerías que lo forman, pasando por el frente y bajo la mirada de inspección del incansable Dr. Larroque quien se fijaba en todos los colegiales que iban entrando para ver si se había lavado y hecho el peinado, y aseo conveniente, lo cual le era fácil verificar por que eran muy pocos; pero muy pocos, los que poseían abrigo sobre el gentil y pobre traje de saco, y no permitía que se cubriesen parte de la cara los ricachos que tenían una capa, pues en aquella época no había llegado, a lo menos al colegio, la moda del sobretodo.

Nos eran muy útiles los papeles de diario. El que consiguiera algún ejemplar del diario “El Uruguay” que allí se publicaba, lo aprovechaba como abrigo colocándoselo entre el chaleco y el saco pues la camiseta era muy escasa. Al menos yo y varios otros no la teníamos.

El toque de campana

Me parece oírlo todavía como resonando después de tan largos años y con todo el fastidio que le teníamos al campanero Lértora, que la tocaba, diremos a la medianoche.

Por recordar esos toques lo escribo con signos musicales, con el compás y valor de sus tiempos, pero sin poder determinar el timbre ni la nota del diapasón.

Terminada la entrada, el Rector, parado sobre su tarima, decía: ¡Parte! a todos los jefes de mesa, por sí faltaba algún alumno o había otra novedad.

En los salones del estudio era absoluto el silencio y ninguno podía levantarse de su asiento sino por urgentes momentos y con permiso del jefe de mesa. Y, de cuando en cuando, el Dr. Larroque recorría el pasillo del centro de los salones, para ver si alguno se dormía o se ocupaba de leer otros libros que los del estudio. Sin embargo, a hurtadillas podía ocupamos de leer novelas o escribir cartas.

Al toque de campana, a las ocho, se salía del estudio, y, en formación, se pasaba al comedor, al desayuno de té con leche y un pan. Inmediatamente después, previo un recreo de menos de media hora, se volvía al Estudio, a donde a cada entrada de los profesores se llamaba a los alumnos respectivos que recibía el profesor en el salón de su clase.

Poco antes de las doce terminaban las clases (después de dos horas). Reunidos de nuevo en el Estudio, se pasaba al almuerzo. Se leían las faltas y penitencias señaladas, según los partes de los profesores y jefes, y poco después se entraba al recreo de 12 a 2 p.m. Todos tenían que estar en el patio o los claustros, sin serles permitido entrar a las habitaciones.

Durante los recreos se jugaba a las bolillas, saltos, a la pelota, etc., etc., y muchos lo pasaban en charlas y paseándose, y los muy estudiosos leyendo o preparando las lecciones.

A las 2 p.m. se entraba otra vez al estudio, para asistir a las clases de la tarde, según fueran llegando los profesores. De tarde el recreo era de 1 hora, después de las clases. A las 6 ya todo el colegio estaba en el Estudio.

De 7 a 8 era la cena, y poco después a dormir. A las 9 todos estábamos en su sueño y en perfecto silencio.

Los jueves no había clases por la tarde, y los domingos solamente la de religión que daba Larroque de 9 a 10. En estos días el mismo Larroque conducía en formación a todo el colegio, al paseo, para regresar a las 4 o 6 según la estación.

Los lugares de paseo eran con más frecuencia al puerto de las Piedras (hoy Puerto Nuevo). Después de estar todos formados, señalaba el Dr. Larroque los límites. Al Este era el río; al Norte por donde pasa actualmente el ferrocarril; al Sud la línea que pasaba por el punto llamado La Bomba. Al Este más o menos la línea de Sud a Norte que corre por el lugar que ocupa actualmente el Hospital de Caridad.

Todo esto desde 2 o 3 cuadras de la plaza Ramírez, como ya lo hemos dicho, era un hermoso campo desierto con su punto culminante o colina, lo que ocupa el hospital, y a media cuadra antes de llegar al río (a donde está el chalet de Bybel más o menos), había un rancho al lado de un alto naranjo, y como media cuadra al Norte una higuera rodeada de un bosque de ñapindás.

Los colegiales se reunían en grupos de cuatro, seis o más, asociados para tomar mate generalmente debajo de los arbustos, espinillos, o en las sinuosidades de la barranca del río.

Allí se pasaba el mate cimarrón por turno preparado por uno de los colegiales del grupo, o el pucho de cigarro que se hacía circular por turno, y con precauciones para no ser descubiertos por Larroque que se ocupaba durante todas las horas del paseo de pegar sus galopes a caballo en vigilancia de los grupos.

Otra localidad para las salidas a paseo era al Norte cerca del arroyo Curro en la dirección de la calle 25 de Mayo más o menos. La hora del paseo terminaba por un llamado a formarse en el centro del campo; se averiguaba si alguno faltaba, y siempre en formación, se regresaba al colegio.

Los profesores y las clases

Empezábamos siguiendo el orden de las horas en que eran desempeñadas.

Clase de música – instrumental y vocal. La dictaba el profesor Doroteo Larrauri, de 7 a 8 de la mañana la vocal, y a las mismas horas por la noche la instrumental. En invierno, como puede deducirse, a las 7 estaba amaneciendo en los meses más rigurosos.

Empezaremos por las clases que desempeñaba el Dr. Larroque, el profesor incomparable, el Rector ideal, que como vamos anotando ofrece una personalidad extraordinaria, por su sabiduría múltiple, su acción incansable, su criterio y energía ecuánime y constante, la dirección en todo hasta el menor detalle en el cuidado de la instrucción, y en la vida doméstica y en el internado de los numerosos alumnos procedentes de todas las provincias y de regiones lejanas, de clase y de índole y de educación diversa, tratando a todos según su condición y con el cuidado paternal que reemplazaba al que cada uno tenía en su hogar.

Larroque está en todas partes, enseñando, vigilando, dirigiendo a los alumnos al paseo, al baño, a misa, al estudio, al comedor, cuidándolos en el recreo, dentro y fuera del colegio; él era el primero en levantarse antes del toque de campana a las cuatro y media o cinco de la mañana; el último en acostarse a las once de la noche.

El cuida los salones de estudio, él llama a las clases cuando vienen los profesores, él anuncia la llegada de la ropa lavada indicando La Brigada; el impone la penitencia de los partes que se reciben, él hace cuidar al alumno enfermo vigilando si es bien atendido; él enseña al alumno el modo de corregir las costumbres defectuosas, en el hablar, vestir y aún en el modo de caminar.

El reemplaza al profesor que no ha asistido, dictando la clase, superándolos a varios de ellos con un empeño admirable para que aprenda y se instruya el alumno.

En fin, qué no hacía este sabio admirable e incansable, como maestro, como pedagogo, como consejero y como Rector, todo encuadrado en la moral y la honradez intachable.

Alumbrado

Toda la iluminación se hacía con velas de cebo, de baño. En los estudios había tres o cuatro candeleros sobre cada mesa y una despaviladera. En los dormitorios y comedores, las velas se colocaban en un pequeño candelero o arandela, de hojalata adaptada en la extremidad de un fierro o largo clavo como de 40 cm., encajado en las paredes, a dos metros y medio de altura, y a las distancias convenientes, pero siempre en la dirección del pequeño espacio (40 o 50) cm., que separaba las camas.

Media hora antes (a las cuatro y media en invierno) del toque de campana para levantarse, entraba al dormitorio grande el sirviente a encender las velas, conduciendo un pequeño banco que arrimaba a la pared por el estrecho espacio entre las camas, para alcanzar a la altura de los candeleros, recibiendo las maldiciones de los colegiales que se despertaban cuando aquel entraba con su banco en medio de las camas. Por esta causa era detestable la ubicación de las camas al lado de las luces, pues el dormir media hora más era de importancia.

El sirviente, se llamaba Domingo Lértora, ya de alguna edad y de buena educación. Tuvimos ocasión de oírle referir que había sido sacristán en una iglesia de Lima, en el Perú.

El Dr. Larroque, trabajaba sobre su mesa, durante las horas del estudio de noche, ante la luz de dos velas de igual clase.

El alumbrado exterior (de igual clase) consistía en cuatro faroles, en forma de tronco de pirámide cuadrangular invertida, colocados en los ángulos de las galerías internas, suspendidos sobre dos fierros encajados en la pared. Hasta hace pocos años los he visto, y cuando fueron sacados, busqué mucho uno de esos faroles para colocarlo como recuerdo en mi casa. Los que me mostraron guardados en el depósito del Mirador, eran distintos (hace seis años). Otro farol había en el único zaguán de entrada del colegio, por la calle Galarza.

En la ciudad no existía alumbrado público, fuera de cuatro faroles (y no estoy seguro), en los ángulos de la reja que rodeaba la pirámide de la plaza Ramírez, demolida (en 1858 o 59) para edificar la existente actualmente, y también en el zaguán de la Policía.

El alumbrado público en Tucumán en aquellos años (1857 y siguientes) con velas de baño de sebo. Todavía no se conocía el Kerosene, introducido por los año 1861-62 (como tuvimos ocasión de ver en el Rosario en dicho año 1862) bajo el nombre de Luz del Plata.

Estudiantes

El estudiante más aventajado como talentoso en el aula de derecho como en las de otras asignaturas, estaba considerado así, Juan A. Mantero, a la vez que al menos contraído a los libros. En el corto tiempo (minutos), que podía leer la lección, la aprendía íntegra, y muchas veces ganaba apuestas, a cambio de un cigarrillo, leyendo una sola vez una larga página de un libro y repitiéndola, sin olvidar una coma. En relación a su gran memoria, estaba su inteligencia, su bondad, su energía y su noble conducta.

El estudiante más preparado y dedicado al derecho canónigo era Aureliano Argento (a) “Largo viaje “, de apodo, porque era alto y delgado.

Estudiaron los preparatorios en el Colegio del Uruguay:

Abogados: Facundo Grané, Antonio Medina, Carlos Jurado, Juan Antonio Casacuberta, Manuel Morón, Cipriano Ruiz, Moreno, Camilo Villagra, Amador Tahier, Leopoldo Tahier, Benjamín F. Zubiaur, Arturo Ortíz, Miguel Coronado, Ramón A. Parera, Emilio Marchini, Ramón Costa, Andrés Gallino, Carlos Elías, Enrique Spangenberg, José N. Díaz, Francisco Barroetaveña.

Médicos: Miguel Fernández, Miguel Clavarino, Santiago C. Díaz, Fortunato Díaz, Eduardo Goñi, Martín Ruiz, Amado Lanza, Manuel O. Vasallo, Enrique Pietranera, Teófilo Pietranera, Reynaldo Villar, Alfredo Méndez Casariego, Pedro I. Coronado, N. Galdoz, N. Savalet.

Ingenieros: Alberto Méndez Casariego, Domingo Sobral, Anselmo Lazo.

Curas: Vicente Martínez, Camilo fue diputado provincial el 1883, y enseguida Vice Gobernador, luego Diputado Nacional, y por fin el 1890 Vice Gobernador electo, muriendo en seguida. Faltan otros que no recuerdo.

Marzo 25 de 1909.

Edición: Civetta, María Virgina y Ratto, Carlos Ignacio. Teto extraído de Aráoz, Luis, “Del tiempo viejo”

Al procederse al desarme del viaducto al puerto exterior en el año 1917, a los efectos de la construcción del muelle de “alto nivel” y ampliación de la dársena interior se procede a levantar las vías y playa de maniobras del ex ferrocarril Central Entrerriano que existían entre ambos edificios en la actualidad plazoleta jardín.

Al procederse al desarme del viaducto al puerto exterior en el año 1917, a los efectos de la construcción del muelle de “alto nivel” y ampliación de la dársena interior se procede a levantar las vías y playa de maniobras del ex ferrocarril Central Entrerriano que existían entre ambos edificios en la actualidad plazoleta jardín.