Juan Manuel Blanes nació en Montevideo el 8 de junio de 1830 y murió en Pisa, Italia, el 15 de abril de 1901 fue un pintor uruguayo de gran reconocimiento en el Río de la Plata por sus interpretaciones de temas históricos locales. Por el aporte de sus pinturas a la identidad uruguaya, es considerado en su país «el pintor de la patria». En 1844 realizó su primera pintura conocida, una imagen de la goleta inglesa Comodoro Purvis en la bahía de Montevideo.

Para el año 1854, Juan Manuel Blanes, era un joven con grandes aspiraciones de triunfo. Pintaba paisajes y algunas otras cosas, sin la crítica constructiva tan necesaria y oportuna para un autodidacta. Pero había comenzado con retratos que le daban un buen sustento. Pero no se sentía conforme y ante la carencia de maestros, así es que decide trasladarse de su cuidad Montevideo a Salto, donde sigue con los retratos.

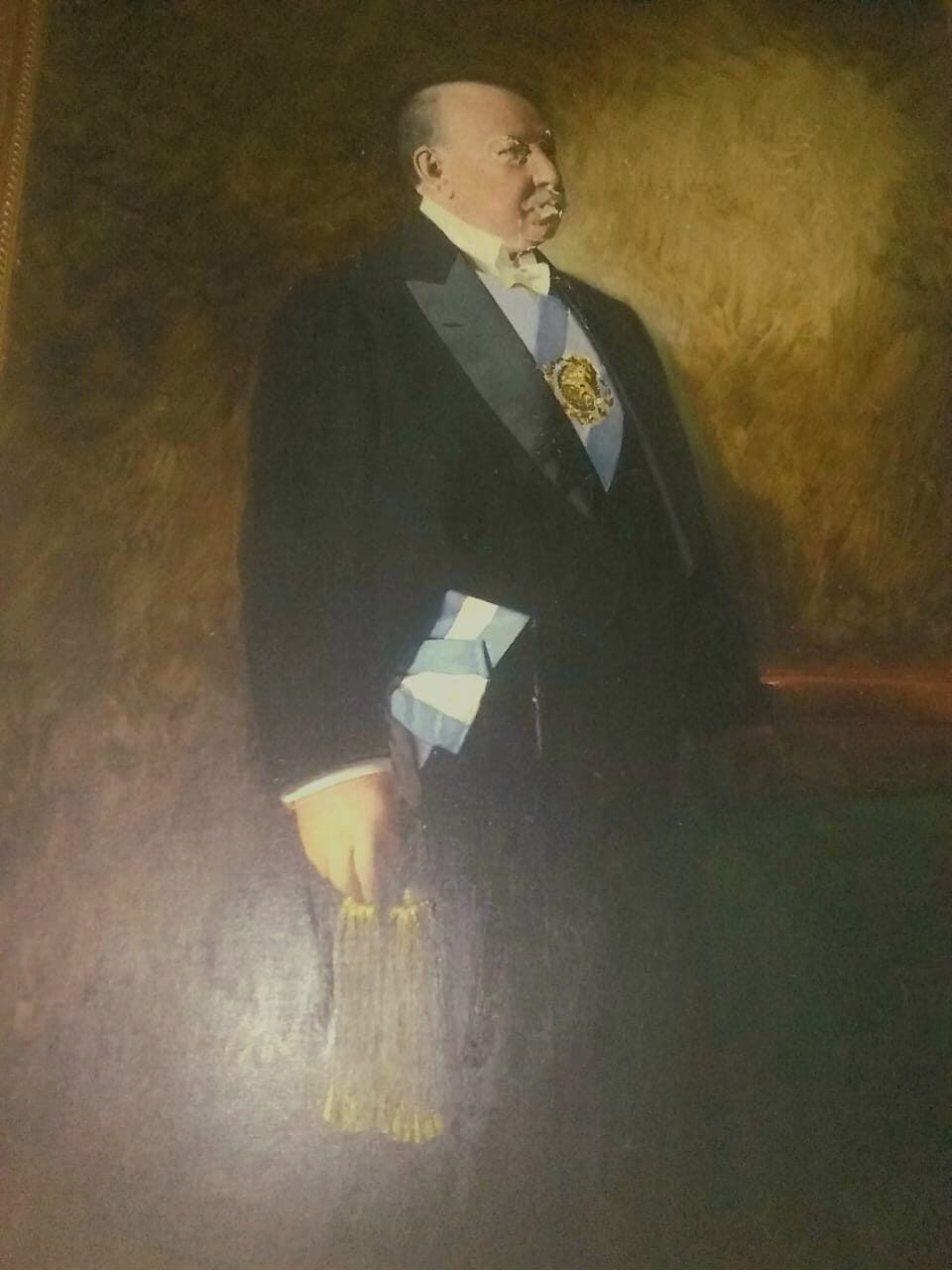

Por otra parte, el General Justo José de Urquiza era el presidente de la Confederación Argentina. La capital fue la ciudad de Paraná, pero Urquiza gobernaba desde su casa Palacio San José.

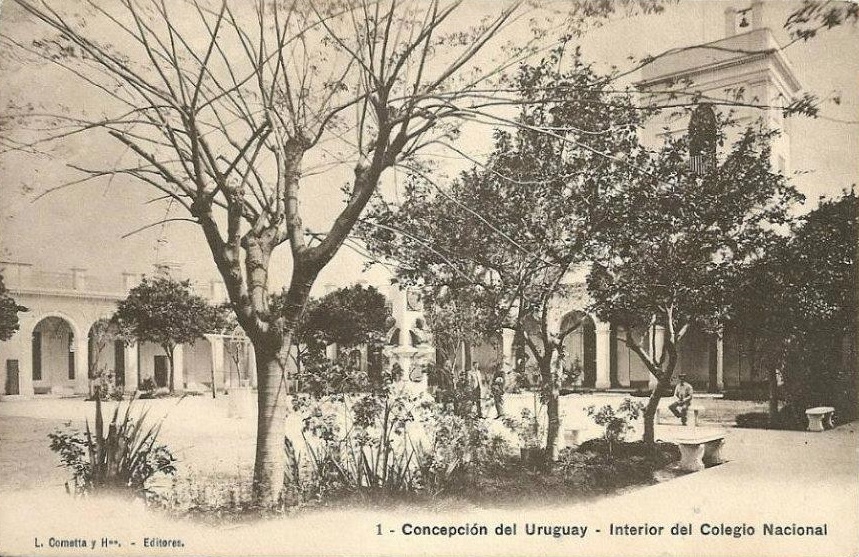

No se sabe bien como fue el encuentro entre los dos, pero Blanes le envía a Urquiza un cuadro, de “tamaño, mediano, de ideografía original, alegoría argentina, al óleo”, como lo especifica un documento de la época. Este obsequio llamó la atención de Urquiza, con quien se entrevistó en el palacio San José y le encargó una serie de obras, por lo que se mudó con su familia a Concepción del Uruguay en 1856. También pintó un retrato del general Urquiza. Luego viajó a Montevideo. De esta manera Blanes logra uno de sus objetivos, tener jerarquía. Llego a ser el pintor de la persona más importante del momento. Durante su estadía en Concepción del Uruguay, el pintor se alojó en una casa, que ya no existe, en calle 9 de Julio 823.

Corría el año 1856 y ya se había instalado en la ciudad y la mayoría de sus trabajos se los encargaba Urquiza.

Hoy en Palacio San José, se pueden apreciar algunas de sus obras como, por ejemplo:

Retrato del Alférez Miguel G. González

El motivo de este retrato es un poco novelesco. Después de la batalla de Cagancha, en la Republica del Uruguay (1840), desarticuladas las tropas de Echague (Gobernador de Entre Ríos), Urquiza se lanza al río Uruguay con su cabalgadura. Pierde el dominio del animal y cae al agua sin saber nadar, es entonces que Miguel González le salva la vida, arriesgando la suya.

Motivo este por el que Urquiza hace pintar su retrato por Blanes, en agradecimiento, además de otros reconocimientos.

Los cuadros de las batallas

Son en total ocho cuadros, de dos metros con cincuenta de largo por noventa centímetros de ancho.

Hay dos escenas de la batalla de Caseros. En uno se ve el desplegué de la caballería entrerriana y el otro la escena abarca la carga contra el Palomar y la Casa de Caseros. Muestra a Urquiza en el centro acompañado por su perro Purvis.

Otros de los cuadros, tienen escenas de las batallas de Pago Largo (1839), Laguna Limpia (1846), Vences (1847), Sauce grande y Don Cristóbal (1840) e India Muerta (1845).

Estos cuadros pintados a través del relato del Gral. Urquiza, fueron colocados en el Patio de Honor, en las esquinas, encontrados de a dos.

Los frescos de la capilla

Para 1857 se construía el oratorio privado en palacio San José y Urquiza eligió a Blanes para la decoración de la cúpula. Este viaja en 1858 a comparar todos los elementos necesarios a Buenos Aires. Para mediados del año presenta al Gral. Urquiza los motivos que pintara en la cúpula.

Pinta el fresco principal, “Sueño de San José”, momento en que el ángel le anuncia a san José que será padre. Y el resto de los cuadros son motivos bíblicos con escenas del Vía Crucis.

Terminado este trabajo, regresó a Montevideo, donde continuó pintando retratos y cuadros de temas gauchescos.

Ya alejado de estas tierras, en 1860 Blanes solicitó al gobierno de su país una beca para viajar a Europa a estudiar pintura por cinco años, y a cambio ofreció el envío de las obras que realizara para que su gobierno eligiese, y la promesa de fundar una academia de pintura a su regresó.

En 1869 envió a Urquiza, en Concepción del Uruguay, un retrato ecuestre junto con una carta en la que le cuenta a su viejo mecenas: Exmo. Señor: Alentado por V. E. en el arte que profeso, lo estudié rigurosamente cuatro años en Europa, ayudado por el tesoro público de mi país. La pintura que se encontraba en la Legislatura de la provincia (Colegio del Uruguay), fue destrozado a lanzazos por las fuerzas jordanitas el 12 de julio de 1870. De esta obra, hoy, solo se conserva la cabeza

Lleva su nombre el Museo Juan Manuel Blanes, que se encuentra en el barrio Prado, en Montevideo. Este museo se especializa en Historia del Arte Nacional y contiene gran parte de su obra como colección permanente.

Bibliografía: Macchi, Manuel, “Blanes en el Palacio San José” (1980), Mallea, Lorenza, “Las mallas del viaje” (1982) y Efemérides Culturales, Históricas, Sociales y Políticas de Entre Ríos

Scelzi no olvido a sus compatriotas, a los que reúne ocupándose personalmente de ello y difunde los beneficios del mutualismo solidario. Fue uno de los principales impulsores del asociativismo italiano en la ciudad y fundador por antonomasia de “La Benevolenza”, además lucha para la construcción del edificio propio de la sociedad mutualista, presidiendo la Comisión en los años 1883, 1884, 1887, 1893 y 1897. El nuevo edificio, el actual, fue inaugurado el 31 de diciembre de 1900. En reconocimiento de la colectividad italiana a su trabajo y compromiso, tan solo dos años después en gran salón servía como “capilla ardiente” para despedir los restos de uno de sus fundadores.

Scelzi no olvido a sus compatriotas, a los que reúne ocupándose personalmente de ello y difunde los beneficios del mutualismo solidario. Fue uno de los principales impulsores del asociativismo italiano en la ciudad y fundador por antonomasia de “La Benevolenza”, además lucha para la construcción del edificio propio de la sociedad mutualista, presidiendo la Comisión en los años 1883, 1884, 1887, 1893 y 1897. El nuevo edificio, el actual, fue inaugurado el 31 de diciembre de 1900. En reconocimiento de la colectividad italiana a su trabajo y compromiso, tan solo dos años después en gran salón servía como “capilla ardiente” para despedir los restos de uno de sus fundadores.